複数ビルの設備を「群管理」するためのBEMS活用法

何棟かのビルを管理している人の多くは、「すべてのビルの管理レベルを均一にしたい」「管理の窓口を一本化したい」という要望を持っているのではないでしょうか。BEMS(Building Energy Management System:ビルエネルギー管理システム)を使えば、複数施設のエネルギー消費を遠隔で一元管理することが可能です。現地に常駐する管理者の負担が減り、省力化につながる可能性があります。

BEMSの守備範囲が拡大、大規模ビルから複数ビルの群管理へ

BEMSはこれまで、「エネルギーの使用状況が見える化できる」という点がクローズアップされて話題になったものの、知名度のわりに導入があまり進まない状況にありました。

その理由の一つは、初期のBEMSが主に大規模なビルを対象とし、空調や照明、警備などの設備を一元的に管理する「ビル設備集中管理制御システム(BAS)」の中に、アプリケーションとして組み込まれることが多かったからです。日本には、BASが導入されるような規模の大きいビルは限られていることから、BEMSの需要も少なかったのです。

もう一つは、BEMS単体では即効性が見出しにくいことが挙げられます。BEMSを導入すれば「見える化」は即実現できますが、それを実際の省エネにつなげるにはデータを分析し、対策を取る必要があります。導入するだけで効果が上がるわけではないため、ビルオーナーや管理者のモチベーションが上がらなかったのかもしれません。

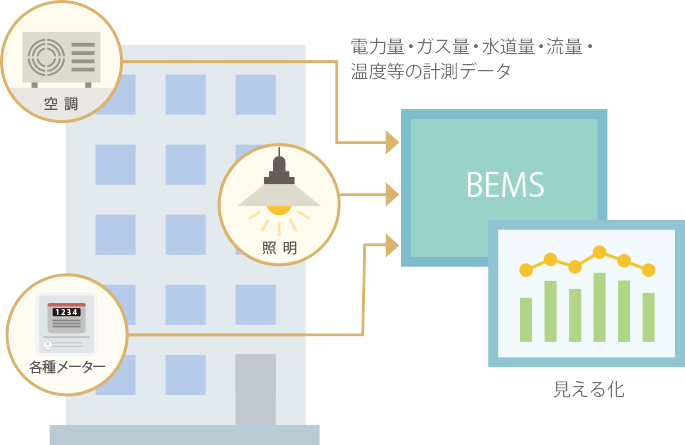

そんな状況に、変化が見られるようになったのは数年前。その頃から、設備機器や分電盤、受電設備に計測器を取り付けてデータを取得するタイプの簡易なBEMSが登場しました。これ以降、BASのない中小規模のビルにもBEMSの導入が急速に進みつつあります。

設備機器等に計測器を取り付けてデータを取得するタイプのBEMSが普及しつつある

簡易版からフル装備版までBEMS製品のバリエーションが広がったことで、価格的にも幅が出てきました。現在では簡易版のBEMSなら、300万円程度で導入できるようになっています(ただし、設備ごとに新たに計測メーターを設置する場合、その費用が別途必要)。

中小規模のビルにBEMSが普及してきたのは、こうしたBEMSを上手に活用すれば、複数のビルをネットワーク化し、1箇所でコントロールすることが可能になるからです。これが、いわゆる「群管理」の手法です。

各施設のBEMSをつなぎ、一元管理で労務コストを適正化

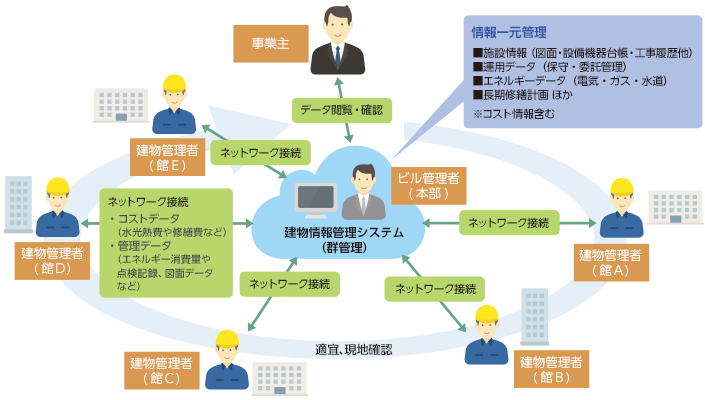

実際に、複数のビルでこうした群管理を実現するためには、どうしたらよいのでしょうか。それには、次のような3段階のステップがあります。

第1段階としてはまず、それぞれのビルにBEMSを設置します。第2段階では、それらをネットワークでつなぎ、BEMSを通して各施設の設備運用データを中央のシステムに集約します。こうすれば、あとはパソコンによる遠隔操作で、中央管理室から各施設の設備機器をコントロールすることもできるようになります。これが第3段階です。

群管理のネットワークを構築しておけば、接続するBEMSを後から増設することも可能です。たとえば、10棟のビルを管理している場合、まず2〜3カ所にBEMSを設置してネットワーク化し、試行的に運用を開始してみるのもお勧めです。もちろん、これらの3段階を一気に導入してもかまいません。

群管理ネットワーク構築のイメージ

このようにして群管理のネットワークを構築すると、多大な省力化を図ることができます。各施設の管理者の負担が減るとともに、労務コストを適正化することにもつながるでしょう。

BEMS導入はシステムベンダーやFM会社に相談

もし、初めてBEMSの導入を検討するとしたら、どこへ相談すればよいでしょうか。まず思い浮かぶのは、BEMS製品を開発・販売しているシステムベンダーかもしれません。そのほかに、FM(ファシリティマネジメント)会社に相談する手もあります。

FM会社は特定メーカーの製品だけではなく、さまざまな種類のBEMS製品や、ネットワーク構築に精通しています。たとえば、群管理を検討する場合でも、保有するビルのうちどのビルから着手するのがよいか、用途に照らしてどのグレードのBEMS製品が最適かなど、中立的な立場でアドバイスしてくれることでしょう。

・記載されている内容は、掲載当時の情報です。予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・記載されている会社名、商品名は、各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは基本的に明記していません。