The Report #24 あたりまえにちかくにあるばしょ

公園を有効活用し、地域の魅力、賑わい向上につなげる取り組みが進んでいます。今回のThe Reportは、山下PMC プロジェクト統括本部 事業推進第一部門 3部 チーフプロジェクトマネジャー 漆川 賢則が、当社がPM/CMを担当した事例を交えながら公園の活用についてお伝えします。

多様な「公園」

私は、主にスポーツ関連施設を担当する部門に所属しています。近年、都市公園を活用したスポーツ施設の整備事業が増えており、「公園」と建物が関係するプロジェクトを多く手がけています。今回は、「公園」と建物の関係性や「公園」の法的な位置づけ、そして今後目指すべき「公園」のあり方について考えてみたいと思います。

「公園」と言っても、その定義や役割は多岐にわたります。

Wikipediaによれば、

“公園とは「公衆が憩いまたは遊びを楽しむために公開された場所」であり、公共性の高い団体によって整備・運営されることが多い”

とされています。

AIに尋ねても、

“公園は「都市環境の向上や自然保護、防災など多様な目的で設けられる公共の場所」”

と定義されており、国立公園や都市公園など、法的な根拠に基づいて分類されています。

このように、公園は公的な場所でありながら、その成立ちや法的な枠組みによって、求められる機能や制約が異なります。たとえば、子供の頃に遊んだ「近所の公園」は、地域に根ざした小規模な憩いの場であり、緑と遊具がある空間として親しまれていますし、国立公園は、日本を代表する豊かな風景地を保護し、維持するために一定の制約のある公園として定められています。

また、「緑のあるオープンなスペース」という観点では、公共が整備する「公園」と、民間が整備する「公開空地」は法的には異なるものの、利用者にとっては大きな違いがない場合もあります。当社では多数の物流施設のPM/CMを担当しています。各施設従業員の満足度向上を目的にカフェテリア等の福利厚生施設の充実に取り組んでいますが、敷地内にオープンスペースを設け、地域の人々にも公開することで、「公園」として機能し、日常的な憩いの場となっている物流施設も増えています。

日本GLP株式会社が展開する、総延床面積約67万㎡超を誇る日本最大級の最先端物流拠点「GLP ALFALINK相模原」。直径86m×高さ10m、円形の共用施設棟「RING」の中庭は、ALFALINKで働く人はもちろん、地域の住民も日常的に訪れている。

株式会社シーアールイーが開発した大型物流施設「ロジスクエアふじみ野」では、従業員が休憩スペースとして活用できるランドスケープエリア「露路ガーデン(Logi Garden)」を整備した。同エリアは、施設関係者以外にも一般開放することで幅広い利用が可能となっており、コミュニケーションスペースとして地域の活性化につながるとともに、緑豊かな植栽を植樹することで、周辺地域住民のウェルネスにも貢献する空間となっている。

一方で、国の方針として、国立公園などの国有地を観光資源として民間活用する動きも進んでいます※1。

豊かな自然を生かしたキャンプ場も、近年のキャンプブームと共に増えており、インバウンドによるオーバーツーリズムやゴミ問題などの課題はあるものの、官民連携による新たな公園のあり方が求められています。

株式会社ゴールドウインが、2027年初夏のオープンを目指し、創業の地である富山県で開発を進める「Play Earth Park Naturing Forest(プレイアースパーク ネイチャーリング フォレスト)」。桜ヶ池周辺の一部都市公園を含む40ヘクタールの広大な土地を、風景全体を監修するランドスケープアーキテクツとともに、ひとつのガーデニングスタジオ、6つの建築事務所とともに人間と自然の新たな交わり、関わりが生まれる、あらゆる人々の新たな“原体験”のためのネイチャーパーク(ネイチャープレイグラウンド)へと変貌させていく。©Goldwin Inc.

※1)出典:環境省「2023年の国立公園の利用動向等について」(https://www.env.go.jp/content/000222246.pdf)

公園とスポーツ施設 建築と土木 官と民

スポーツ施設としての役割を担う公園もあります。たとえば、テニスコートはシニア層を中心に高い利用率を誇り、野球場やサッカー場、ボール遊びができる広場などは、小学生を中心に幅広いニーズがあります。公園の利用は、ライフステージによって変化し、公園はそれらを受け止める柔軟性が求められます。

このような公園を「整備する」ことを考えてみると、我々の職能の一つである「発注」という視点では、建築と土木の領域に分かれます。建築は建物とその周りの外構、土木は橋梁や道路などを指しますが、公園はその中間に位置し、両者をシームレスに繋ぐ役割を果たすと考えています。

日本サッカー協会の活動拠点となるナショナル・トレーニングセンター「JFA夢フィールド」。都市公園法に基づく公園施設の設置管理許可を受け、クラブハウスや外構の工事、天然芝・人工芝ピッチの整備等、複数の領域を担当する関係者の協力により、県立幕張海浜公園敷地内に日本サッカーの新たな拠点を整備。老朽化が進んだ公園に賑わいが生まれ、スポーツを身近に感じる環境が完成した。

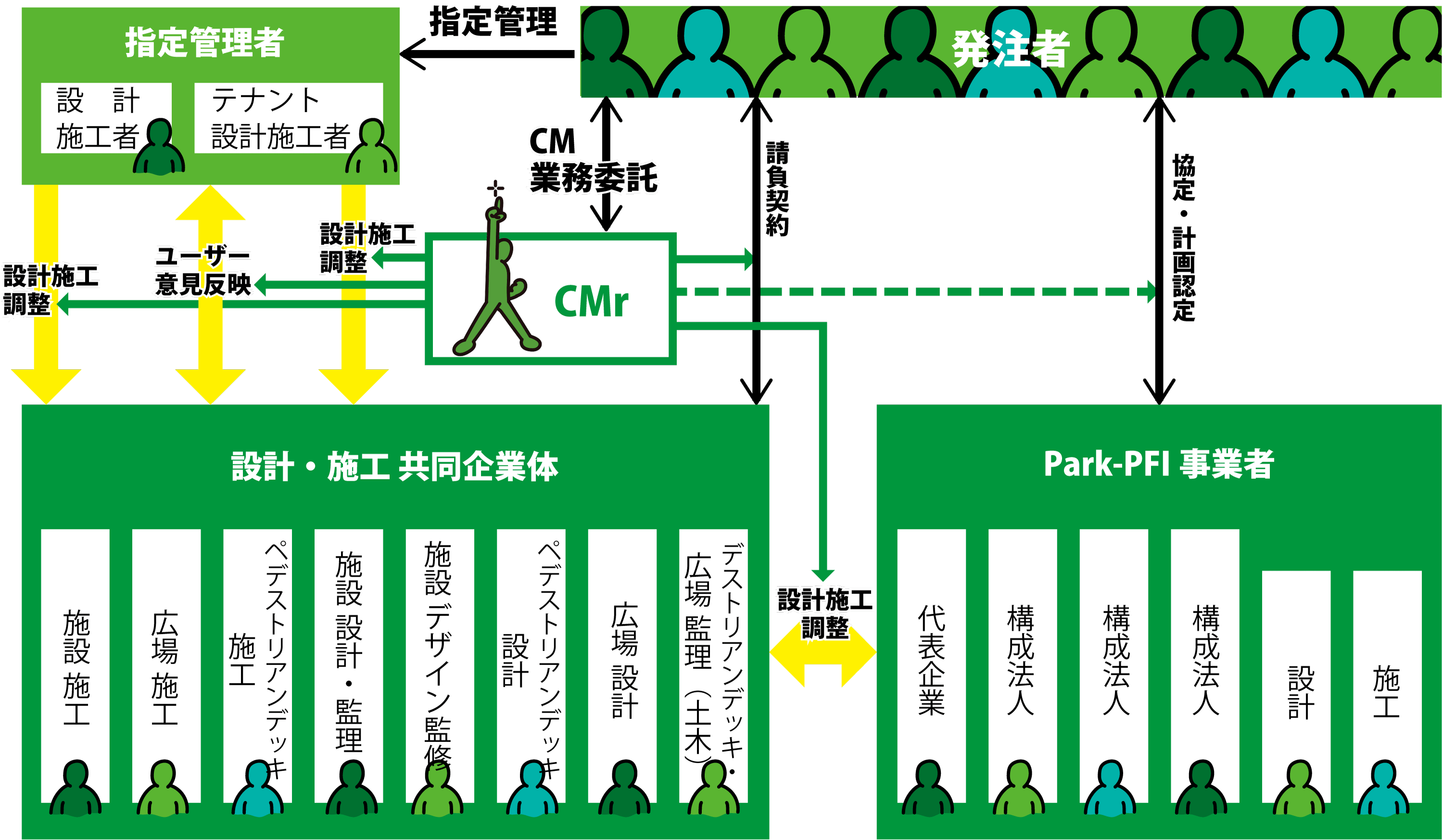

また、近年では、Park-PFIの導入により、民間のノウハウや資金を活用し、公園の資源を有効活用する取り組みがさらに進んでおり、国道交通省によると、令和6年度末時点で、182箇所で活用されており、そのほか165箇所において活用を検討中となっています※2。

※2)出典:国土交通省「公募設置管理制度(Park-PFI)の活用状況」(https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001890751.pdf)

誰もが必要な場所を、より良くするために

では、公園を起点にエリアの価値を高め、地域住民にとって魅力的な施設とするには、どのような検討が必要でしょうか。

1. 新しい機能の付加

公園は長期にわたって使われる公共資産です。公園内に施設を計画する場合や、公園と同時に施設を整備する場合には、「公園」としての制約を守りつつ、利便性の高い機能を持たせることが重要です。施設にプラスαの機能を加え、地域住民が日常的に立ち寄れる場所とすることで、公園利用促進につながります。

2. 日常的に開放された施設づくり

スタジアムやアリーナなど大規模施設を公園内に計画する際、イベントが開催される日は限られており、非興行日には中の見えない大きな箱が公園を占有することになります。景観や利用価値の観点からも、日常的な活用が求められ、たとえば、コンコースをランニングコースとして開放したり、イベントを開催することで、公園と施設がシームレスに繋がり、公園利用者・施設利用者 双方にとって価値ある空間となります。

3. 施設収益による公園維持管理

公園内に計画する施設で行う興行や、カフェ等の利便施設の収益を公園の維持管理費に充てる仕組みを組み込むことで、持続可能な運営につなげることが必要です。

「ひろしまスタジアムパーク」は、広島市の中心市街地にできた広島サッカースタジアム「EDION PEACE WING HIROSHIMA」と隣接する広場エリア。Park-PFI方式によって整備された広場にはサッカーの試合のない日も多くの県民・市民が集う憩いの場となっている。©大成JV

公園とマネジメント

少子高齢化により自治体の税収は減少傾向にあり、インフラ整備の予算も圧縮されています。その中で、公園整備の優先順位は低くなりがちですが、市民にとっては憩いの場としての価値が高く、健康増進や医療費削減にも寄与する重要なインフラです。

魅力的な公園は、スポーツや運動を身近にすることで健康増進に寄与し、医療費の削減にもつながると考えられます。2024年にはインバウンド消費が8兆円に達するなど、観光資源としての可能性も広がっています※3。

今ある資産を最大限に活用し、魅力的な環境をより多くの人に提供するとともに、継続的に運営できる仕組みを構築することが求められています。その仕組みを実現するための時間、資金を管理し、建築と土木の知見を備え、そして発注者・設計者・施工者・運営者が一体となるよう、横断的・総合的にマネジメントする役割が必要です。

※3)出典:観光庁「訪日外国人の消費動向 インバウンド消費動向調査結果及び分析」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001884192.pdf)

CMRが多岐にわたる関係者のハブとなり、横断的なマネジメントを実施。

私たちが普段何気なく利用している、近所の公園、散歩コース、趣味で行くスポーツ施設、旅行先の大自然、「あたりまえにちかくにあるばしょ」が、この先も変わらず、さらに魅力的な場所にすることを目指しています。

山下PMC

プロジェクト統括本部 事業推進第一部門 3部

チーフプロジェクトマネジャー

漆川 賢則

次回の「The Report」は、山下PMC 田村 真吾がお届けします。

・記載されている内容は、掲載当時の情報です。予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・記載されている会社名、商品名は、各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは基本的に明記していません。

山下PMCの理念

山下PMCの理念