The Report #13 入札不調多発! どうなる公共発注!?

新年おめでとうございます。昨年も建設費高騰が続く1年となり、公共発注においても、特に大規模プロジェクト・注目プロジェクトにおいて入札の不調・不落が多く見られました。 資材価格高騰や、人件費上昇だけならば、発注者が定める予定価格(上限価格)を超えてしまう「不落(不落札)」となるだけですが、そもそも担い手が確保できずに入札に参加してくれない「不調」も多発しているようです。

今回は、公共事業に精通したプロジェクト統括本部 事業推進第一部門 部門長 小倉 哲が最新の発注事情について解説します。

不調不落は本当に増えている?

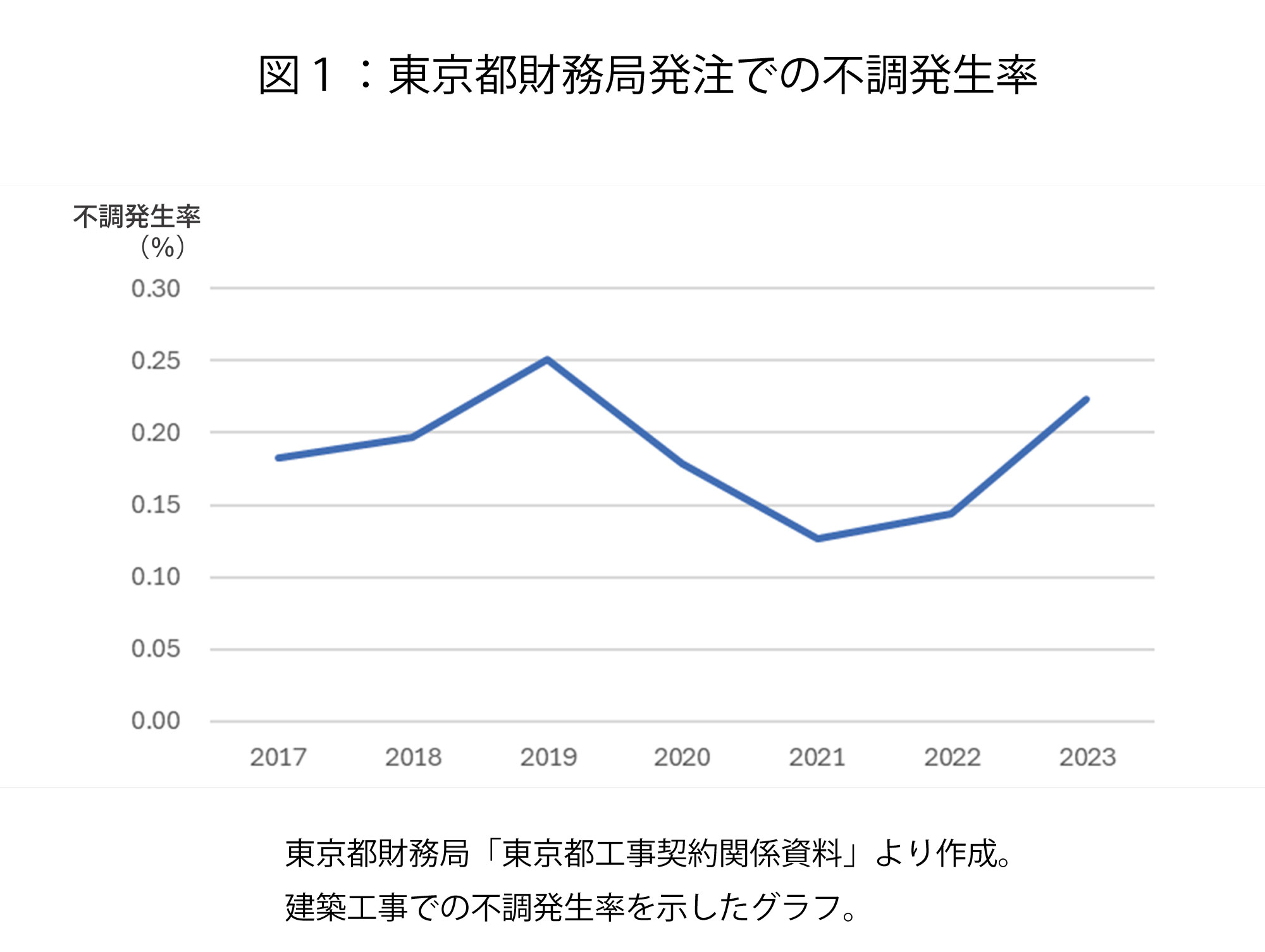

自治体関係者が日常的に触れている小規模工事では、これまでも一定割合で不調不落が発生しているものの、近年急激に増えているほどの傾向はなく、そこまでの緊迫感はないかもしれません。図1は、東京都発注での事例です。

一方で、アリーナ・文化施設・病院などの比較的大規模なプロジェクトでの不調不落報道は注目されやすいですし、大規模プロジェクトほど、発注に至る検討や設計に長期間を要するため、不調不落に伴う事業の手戻り・見直しに苦慮されている関係者も多いと思われます。

不調不落の原因は?

その原因として、一般的に以下のような理由が挙げられています。

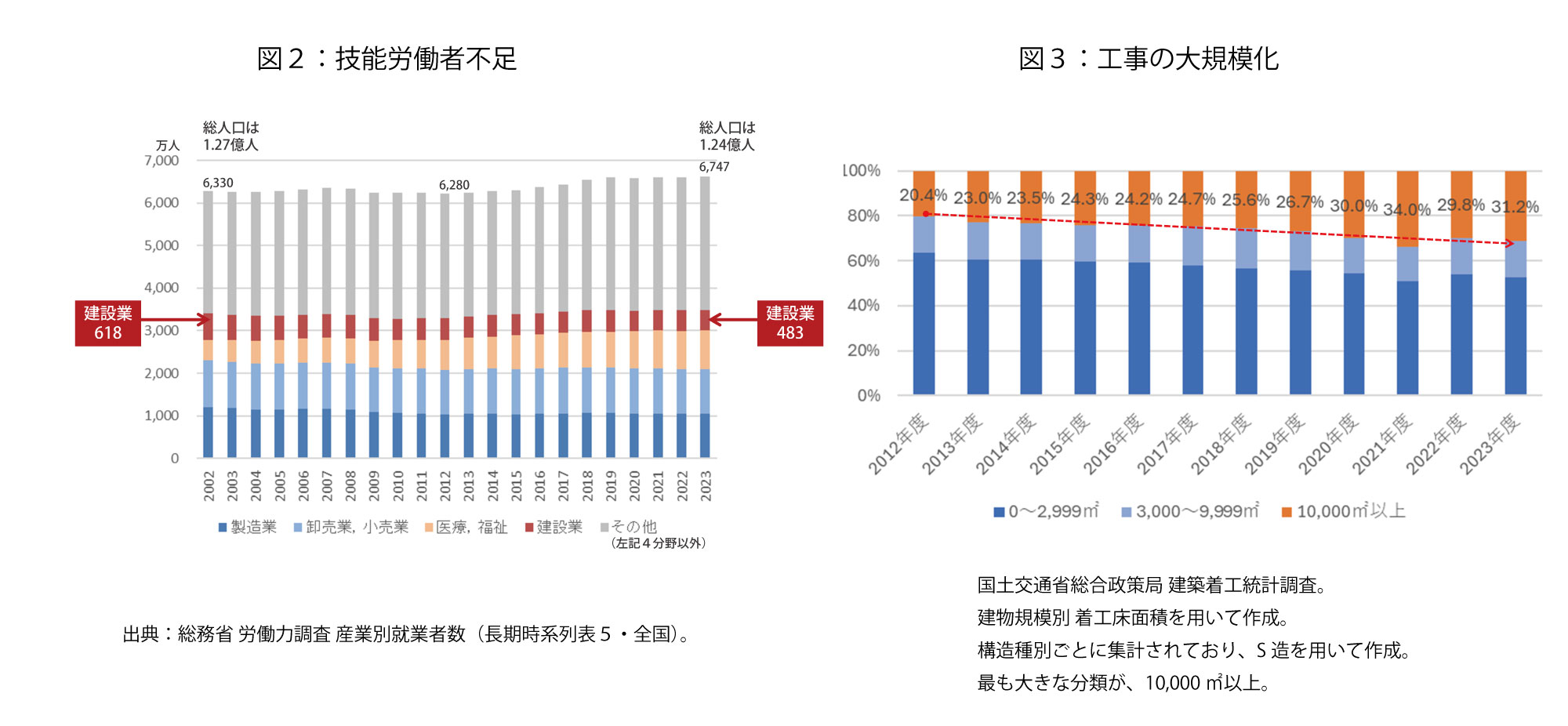

① 技能労働者不足(図2)や働き方改革に伴う実質作業時間の減少

② 資材価格高騰や人件費上昇

③ 工事の大規模化(図3)や、半導体工場・データセンター等、高度な施設整備の増大

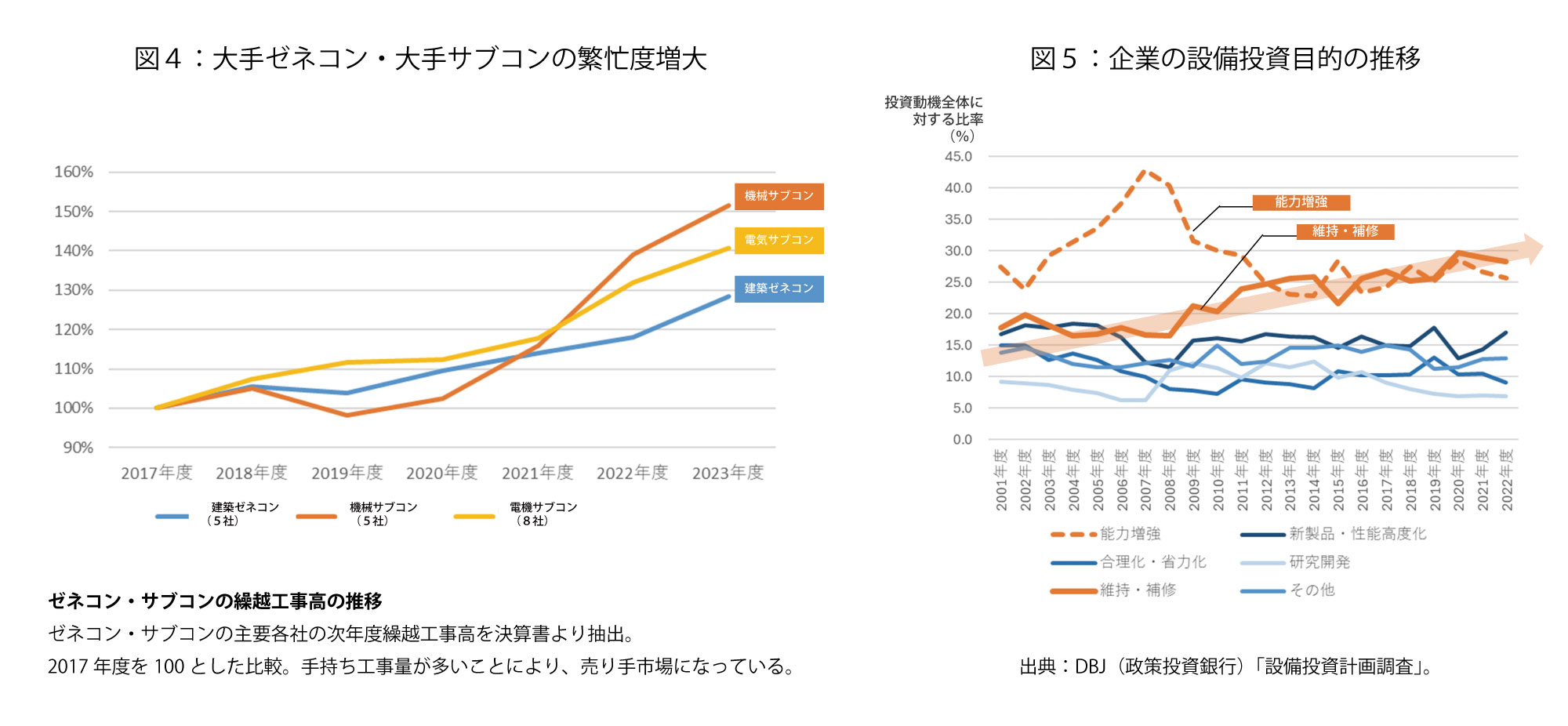

④ それに伴う、特に大手ゼネコン・大手サブコンの繁忙度の増大(図4)

⑤ 既存施設の老朽更新需要の高まりによる、新築対応の余力の減少(図5)

等

いずれのデータからも、それが一過性に留まらず、長期的な傾向を示す様子がうかがえます。

不調不落を防げるのか?

これまでも、震災に伴う労働者不足、為替変動や海外での需要増大による資材価格高騰により、一時的に不調不落が多発する時期はありましたが、その変動がもう少し緩やかだったため、「追加予算獲得により事業を進める」とか「DB(デザインビルド:設計施工一括発注)や、ECI方式(ゼネコンが早期に技術協力として参画する方式)の採用により、早期に施工者ノウハウを取り入れながら目標金額遵守での設計を行う」といった手法により乗り切ってきたのが、2010年頃からの流れです。

しかし、目下の建設費高騰・担い手不足は、その変動幅や影響範囲が大きく、特に大規模プロジェクトにおいては、施工者から「いくらで完成できるかは確約できない」とか「いつ着工できるかは確約できない」といった声が挙げられ、従来の手法だけでは太刀打ちできない状況にあるようです。

公共発注の宿命と限界?

公共発注は「入札」が原則となっています。入札という分かりやすい手続により、「受注相手」「工期」「金額」が一発で決められる便利さを当たり前のように享受してきましたが、この制度は「供給側(担い手)が、定常的に生産余力を抱えている」ことで実現できることに、今の社会情勢になって改めて気づかされました。

働き方改革と、賃金上昇を両立させるには、労働時間に遊びや無駄が生まれないよう継続的・定常的な業務量を確保する必要がありますが、天候や現場の進捗(他職種の仕事状況)により、毎日のように工程が変わっていく建築現場でそれを実現することは容易ではありません。少なくとも「工事の受注が決まったから、明日から現場に乗り込んでくれ」といった発注者都合の要望が通用しづらい時代になっていることは確かです。

そのような中では、入札制度のような「受注相手」「工期」「金額」を一発で確定させる仕組みに囚われず、特に大規模プロジェクトの場合には、まず「受注相手」を決めてから、様々な検討・協議を経て「工期」「金額」を確定させていくような手法を考えないと、プロジェクトの実現が覚束ないといった状況になりつつあるように感じます。

公共発注で何が工夫できるか?

「受注相手」を決めてから、様々な検討・協議を経て「工期」「金額」を確定させていく手法は、税金を投入し、公平な競争環境下で発注先を決めることが前提となる公共発注において容易には採用しづらいことも事実です。 しかし、これまでのように「公共工事には応募者が群がってくるもの」といった観念が通用しない時代においては、いわゆる「市場との対話」や「発注方式の柔軟な検討」が不可欠です。

具体的な取り組みとして以下のような項目が挙げられます。

① 応募者となる設計事務所、ゼネコン、サブコン等へのサウンディング

各社・各地域により業務の繁忙度、受注意欲などは異なりますし、場合によっては営業担当者や支店長等の判断も大きく影響するため、まずは各社ごとに会話をすることは重要です。

② 事業内容についての早期の情報提供

発注者にとって確定していない情報は提供しづらいものですが、応募者にとっては情報が無いから取り組み判断や準備ができない、情報が公表された時点では会社として取り組み判断時期を逸している、といった声は多く、一定レベルでの情報を適時提供する工夫が必要です。

③ 応募者が参加しやすい条件設定

大規模プロジェクトでは、参加資格要件、求められる実績、配置技術者要件等が複雑で、前向きに参加したいのに、ちょっとした条件で参加できない場合や、提案や見積書作成に相当期間が掛かることが考慮されていないために、参加を断念する事例も散見されます。

④ 提案段階での応募者との対話実施や、幅広いVE提案余地の工夫

大規模・複雑なプロジェクトでは、工期短縮やコスト縮減も様々な可能性があります。発注条件を唯一絶対の条件と捉えずに、提案段階での応募者との対話(競争的対話)やコスト縮減策としてVE提案を受ける仕組みを導入した選定プロセスも有効です。

⑤ 入札方式に拘らず、プロポーザル方式のような柔軟な手法の採用

⑥ DB方式やECI方式についても、「目標金額を遵守する」ことだけに囚われない側面からの採用の検討

上記の取り組みは、総じて「市場との対話」に帰結します。公共事業では、発注前の個別企業との接触には注意を要する必要がありますが、国交省が「地方公共団体のサウンディング型市場調査の手引き」として提示しているような、事業をより良く実現させるための「市場との対話」はますます必要不可欠な取り組みになっています。

さらに、「自治体が集めたい意見を集める」場にならないよう、耳の痛い話であっても、まずは「お互いの事情を知る」機会として活用していくことが重要です。

当社では、単に「発注資料作成の支援を行う」だけでなく、「市場との対話」や応募者からの幅広い提案を受け入れる仕組みの採用を提案することなどにより、建設費高騰下においても不調不落にならないプロジェクト推進を目指してきました。

以下は、当社が支援したプロジェクトにおいて、厳しい状況が予測されるなかで、無事、設計施工者等の選定に至った事例です。

広島市中央卸売市場新中央市場のイメージパース。出典:広島市。 本事業では、市場施設の整備については、建設期間の短縮、建設コストの低減及びにぎわいの創出に民間のアイデアやノウハウの活用が期待できるDB方式を採用。さらに、余剰地の活用については、市場との連携によって相互便益が生まれ、流通機能の向上につながる施設を整備・運用するよう、定期借地権を設定し、受注者に貸し付ける方法を採用した。

私たちCM会社は、設計や施工の担い手ではありませんが、市場との対話とマネジメントの知見を活かし、このような取り組みを支援することで、不調不落を回避し、地域の生活基盤・インフラとなる公共事業を少しでも円滑に進めることを目指しています。

次回の「The Report」は、山下PMC 合内 祥之がお届けします。

・記載されている内容は、掲載当時の情報です。予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・記載されている会社名、商品名は、各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは基本的に明記していません。