The Report #12 VUCA時代の都市再開発

山下PMCの本社がある日本橋では、首都高地下化事業とともに、日本橋川周辺の5地区での再開発、オフィスビルや複合施設の建設が進んでおり、オフィスの窓からは工事の様子を眺めることができます。

当社では、施設単体の建設だけではなく、施設と周辺地域も含めた都市再開発の支援も行っています。 そこで今回は、都市再開発事業を推進する、山下PMC 都市創造部門 部門長 井上 茂樹が事業を取り巻く環境と当社が支援した事例をご紹介します。

建設費高騰・再開発ストップ

中野サンプラザ跡地やJR札幌駅前の再開発事業が再検討になったり建設延期になったりするなど、プロジェクトを見直す動きが相次いでいます。背景には、

・国際紛争や円安、人手不足に伴い資材価格が上昇している

・大規模半導体工場や大規模再開発事業、手持ち工事量の増加に伴い、ゼネコン、サブコンの業務がひっ迫。発注はしたいが請け手となる施工会社がいないなど、工事受発注のバランスが崩れている

・2024年4月、建設業に対し「働き方改革関連法」による残業規制が適用。「週休2日制(4週8閉所)」の導入や「時間外労働の上限規制」が設けられ、建設業従事者の人手不足に拍車。労働時間の制限や現場閉所数の増加は、工期の長期化に直結し、労務費や仮設費が上昇している

といった要因があげられます。

建設コストのかつてない急激な高騰が今後どうなるのか予測できず、特に事業期間が長い大規模再開発事業では影響が大きいため、事業の見直しにつながっているのです。 これまでは、総価請負契約の中でゼネコンが吸収できていた物価上昇リスクが顕在化し、発注者とゼネコンとの間でリスクをどのように分担すべきか、議論が進んでいます。そして、透明性の高いオープンブック+フィー方式による検討など、発注環境も大きく変わりつつあります。

不確定な時代のまちづくり

予測不可能な状態が続くVUCA時代において、過去の経験や既存のビジネスモデルでは対応できないことも増えています。先に示した規模縮小などを検討している2つのプロジェクトは、単に規模が大きいだけでなく、都市再開発法にもとづく市街地再開発事業に該当します。

都市計画決定、事業計画認可、権利変換計画認可などの行政手続きや合意形成による数年単位での事業期間の長期化が、現在の工事費高騰のタイミングではより大きなリスクとなりえます。

VUCA:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)という4つのキーワードの頭文字で構成された造語。あらゆる物事が激しく変化し、複雑かつ曖昧な様子が続いて将来の予測が難しい状態を指す言葉。Photo:PIXTA。

また、これまでは総価請負契約を前提とした保留床価格の設定と市場による床処分によって事業成立性を確保してきましたが、建設コストが竣工まで上昇し続けるリスクや、もはや保留床処分価格が不動産市場からかけ離れた数字になってしまっていることなど、制度的疲労を呈しています。

特に、都市部ほどは賃料を高く設定できない地方都市では、現在の建築コストに見合う不動産収益を得ることは困難な状況です。今後は駅前再開発など大掛かりな投資スキームに依存しない柔軟なまちづくり、エリアマネジメントなどのソフト事業の先行や、LQCアプローチなどをまちづくりの真の主役にしなければならないと私は考えています。

※LQC:「Lighter、Quicker、Cheaper(手軽に、素早く、安価に)」の略。予算や時間をかけず、出来ることから始める方式。失敗したらすぐに撤退し、成功すれば大きな開発につなげていく考え方。

再開発事業を阻むさまざまな要因があるなか、山下PMCではどのような事業推進を行っているのか? 事例を2つあげて取り組みの一部をご紹介します。

地方都市での事例:ハードとソフト両輪のまちづくり

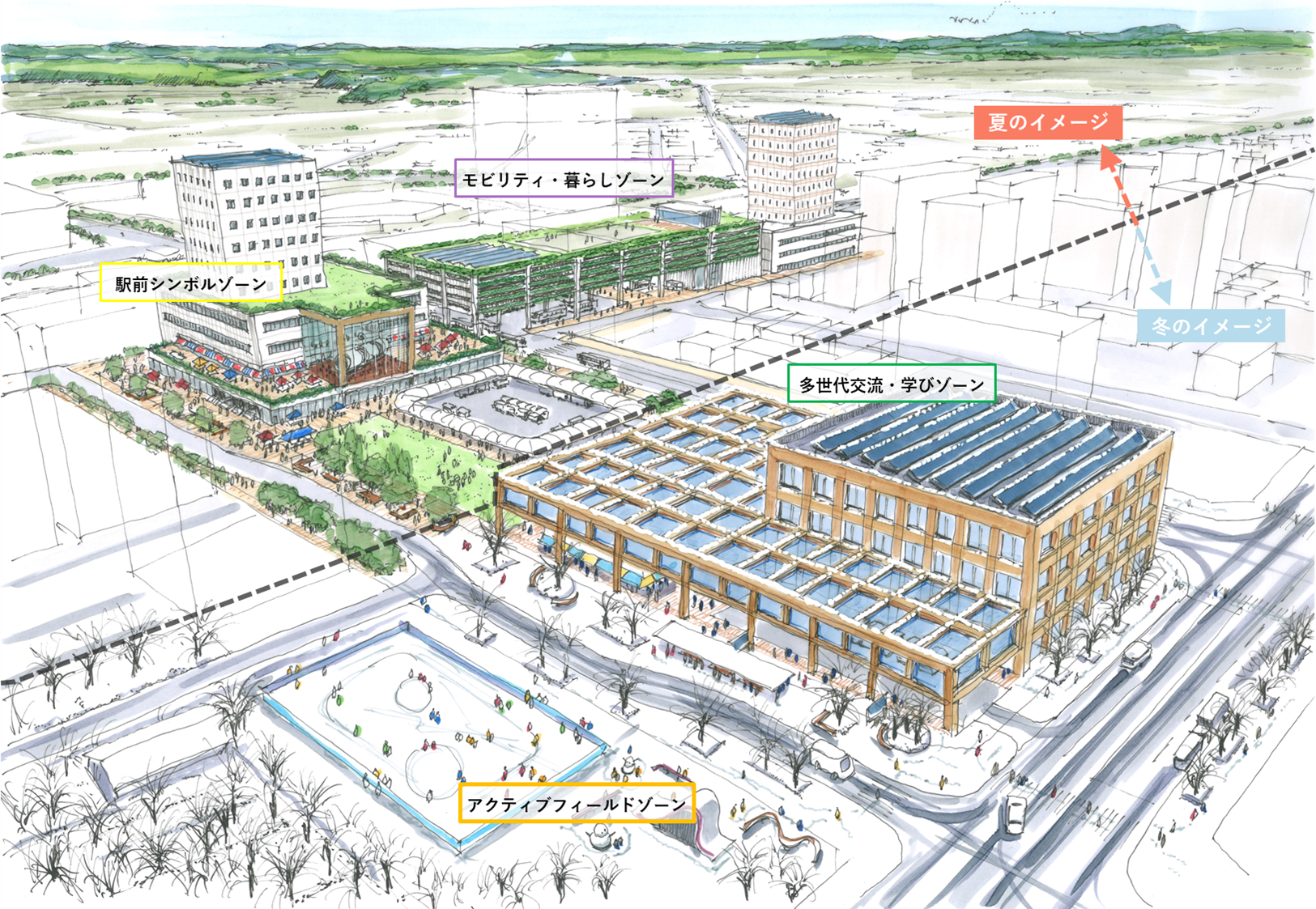

当社が事業を支援している北海道苫小牧市では、苫小牧駅前の再開発ビル再整備を契機として、ハードとソフトを両輪とした「苫小牧駅周辺ビジョン」及び「基本構想」を策定しました。このなかで、駅周辺の将来像を描いたのちに、ハードとなる駅前再整備を検討しながら、エリアマネジメントや実証実験を並行して行い、ハード整備が完了する前にソフトをまちに実装していくことを目指すことが示されています。

山下PMCは苫小牧市より「苫小牧駅周辺ビジョン策定業務」を受託。中心市街地の具体的かつ持続可能な都市機能のあり方をまとめ、未来の苫小牧駅周辺エリアの方向性を市内外に打ち出すためのビジョンの策定およびビジョンの具現化に向けたイベント企画などを行っている。

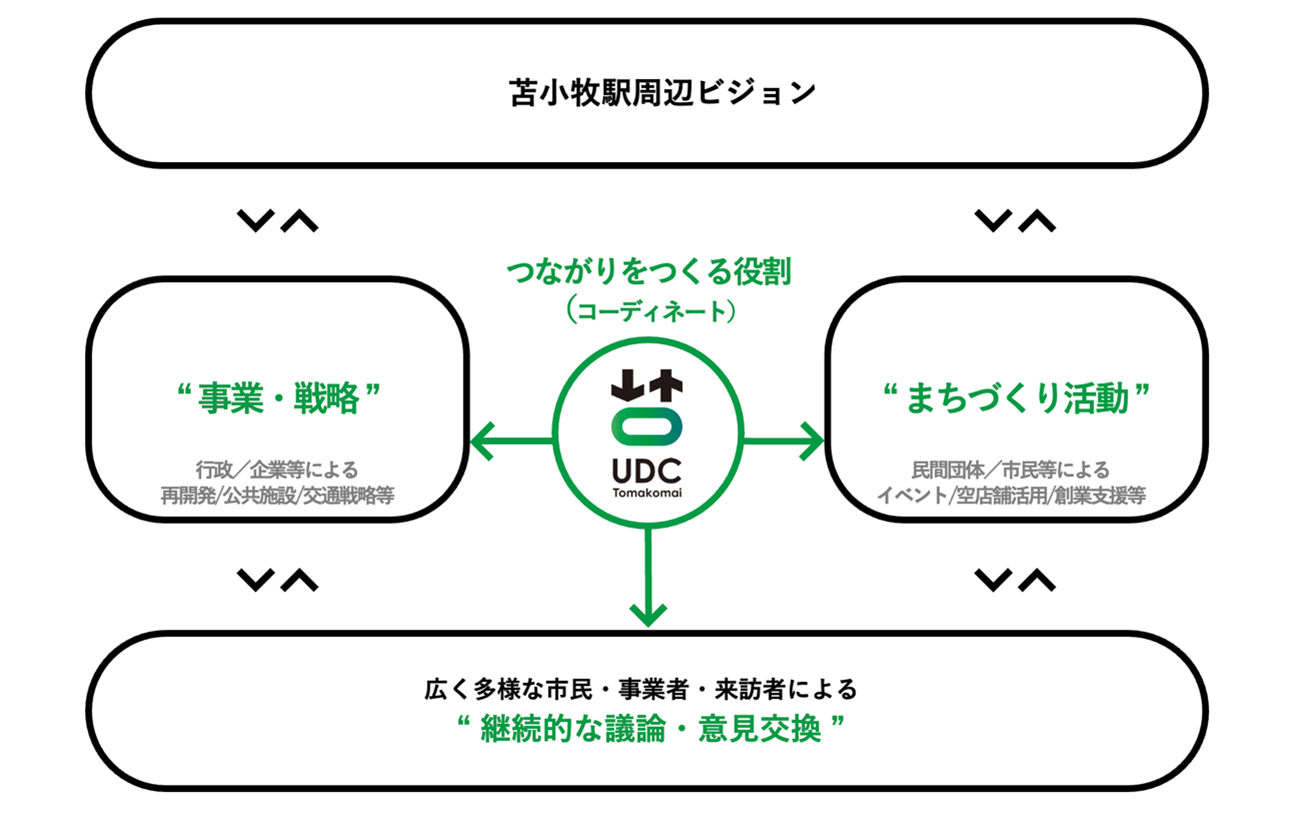

多くのまちの開発において、持続可能なエリアマネジメントが課題となっていますが、苫小牧では、「創造的学びと暮らしが出会うまち」というコンセプトのもと、持続的な公/民/学連携のまちづくりの運営基盤として、北海道初のなるアーバンデザインセンターである「UDC苫小牧」を立ち上げました。

山下PMCは、企画だけでなく、先発する他地域UDCのリサーチ、体制の構築、活動拠点の整備、ロゴなどのVI作成、事前イベントなどの機運醸成、設立フォーラムの運営などをワンストップで支援しました。今後も、苫小牧駅周辺ビジョンの実現に向けて、積雪寒冷都市ならではのエリアマネジメントやまちづくりの支援・調整・提案に取り組んでいきます。

UDC苫小牧の拠点。「創造的学びと暮らしが出会うまち」を実現するため、 ハード整備だけでなくまちを担う人材の育成などソフトにも力を入れている。

苫小牧で特に注目を集めたのが自動運転バスの実証運行です。地方都市における公共交通機関の維持・運営は全国的な課題となっていますが、山下PMCは、苫小牧駅周辺をスマートシティ構想のシンボル、環境と共生した新たな暮らしと文化の拠点にすることを目的に、MaaSの導入を提案し、ビジョンに採用されました。

2023年に1カ月間行われた自動運転バスの実証運行。実証運行のバスには、充電式のEV(電気)自動車が採用され、苫小牧駅前から苫小牧グルメの殿堂「海の駅ぷらっとみなと市場」間を時速20kmで定期運行した。2024年には、完全自動運転であるレベル4の短期実証にも成功し、近い将来の実装を目指している。

この自動運転バス実証運行においては、MaaSを活用したスマートシティ実現に向けた具体的なアクションにつなげるため、山下PMCが企画・立案し周回ルートや事業者候補の検討支援も行いました。

都心部での事例:エリアマネジメント拠点のLQC

次に都心部での事例をご紹介します。千代田区番町は日本テレビ創業の地です。同社では、誰にとっても快適で、みんなの“あたらしい”まちを目指して、番町エリアの再開発計画を推進しています。

この中で、敷地の暫定利用として、地域のみなさんを対象とした広場である、カフェを併設した「番町の庭」や芝生や遊具のある「番町の森」を整備しています。

本開発で実現したい空間とともに、地元町会など関係団体と連携したイベントを実施し、地域コミュニティのハブ化を先行して行っています。

千代⽥区四番町の⽇本テレビ通り交差点の⼀⾓にあるカフェ「No.4」を併設した広場「番町の庭」。

同じように、人気のエリア江東区の門前仲町にある「MONNAKA COFFEE」は、地域のお店やイベントを中心としたまちの情報発信や、住民が交流できるイベントを実施するエリアマネジメント拠点です。

地域住民や来街者が改めてまちの魅力を知ったり、住民同士が交流したりする機会を作ることで、門前仲町駅前で推進している再開発後にも持続するエリアマネジメント体制の構築や、新しいまちへの期待感の醸成、まちのにぎわい創出につながっています。

多摩産の木材を活用し、移築可能な建物。家具や什器はリユース品を利用することでCO2排出量に配慮するなどSDGs達成にも寄与している。Photo:PIXTA。

「番町の庭」も「MONNAKA COFFEE」も、地域への愛着を育む施設となっており、山下PMCは、これら施設の企画・整備・運営者選定などの支援を行いました。

山下PMCの新しいソリューションを提供する

「ミライ都市デザイン部」を設立

山下PMCでは、苫小牧や番町などの実績を積み上げて、2024年11月に「ミライ都市デザイン部」を立ち上げました。都市創造とクリエイティブを融合させた「都市発想」で、建築プロジェクトのPM/CMにとらわれず、幅広い領域を業務対象として、まだ誰も足を踏み入れていない事業とマネジメント領域に切り込みたいと考えています。

「ソフト事業に投資などの大きなお金が流れるスキームをつくりたい!」

私の心の声を言葉にしてみました。

【ミライ都市デザイン部のビジョン】

まちと、まちをとりまくあらゆる課題に向き合う。

ミライのまちづくりは、ハコをつくるだけでは終わらない。

サービス、コンテンツ、そしてマーケティングに至るまで、

まちをとりまくすべての体験とビジネス全体をいかにデザインできるか。

ミライ都市デザイン部は、それを実現する統合的なマネジメントを行い、

ミライのイノベーションを生み出していく。

【業務領域の例】

・新規ビジネス、ビジネスマッチング

・ビジョン、コンセプト開発

・ブランディング

・エリアマネジメント

・エンターテイメント

・モビリティ、MaaS

・DXなど

ミライ都市デザイン部では、今後さまざまな支援を行っていきます。

次回の「The Report」は、山下PMC 小倉 哲がお届けします。

・記載されている内容は、掲載当時の情報です。予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・記載されている会社名、商品名は、各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは基本的に明記していません。