The Report #17 第二次ベビーブーム世代から見た今の学校建築

山下PMCでは、公立小中学校の改築・長寿命化事業のCM業務も行っています。プロジェクトを担当するリーダーの多くが、1980年から90年代に小中学生だった世代です。そこで、かつての学校と今の学校教育・建築の違いについて、山下PMC プロジェクト統括本部 事業推進第一部門 1部 部長 柳原 剛がお伝えします。

超少子高齢化時代の今、学校で何が起きているのか?

私は1974年(昭和49年)、いわゆる第二次ベビーブームの世代に生まれ、札幌で育ちました。小学校は札幌市内で最後の木造校舎でしたが、卒業後、校舎は解体され、鉄筋コンクリートの校舎に改築されました。

中学校は1学年7クラスありましたが、放課後に塾へ行くと、竹刀を持った先生が教壇に立っていて、宿題を忘れた日には坊主頭を竹刀でしこたま叩かれて、目から星が飛んだ思い出があります。

高校は公立高校に進学しましたが、一学年550人以上、11クラスもありました。大学卒業時は、超就職氷河期だったため、大学院に進学して時間稼ぎをしましたが、修了の時期でも厳しい就職戦線だったことを思い出します。

第二次ベビーブーマー世代のたくさんの児童がこのような教室で授業を受けていた Photo:PIXTA

私たち第二次ベビーブーム世代は、この写真のような教室にたくさんの子どもが規律正しく並んで、先生の話をじっと聞くことが求められましたが、現在は、学校を取り巻く状況が大きく違うようです。

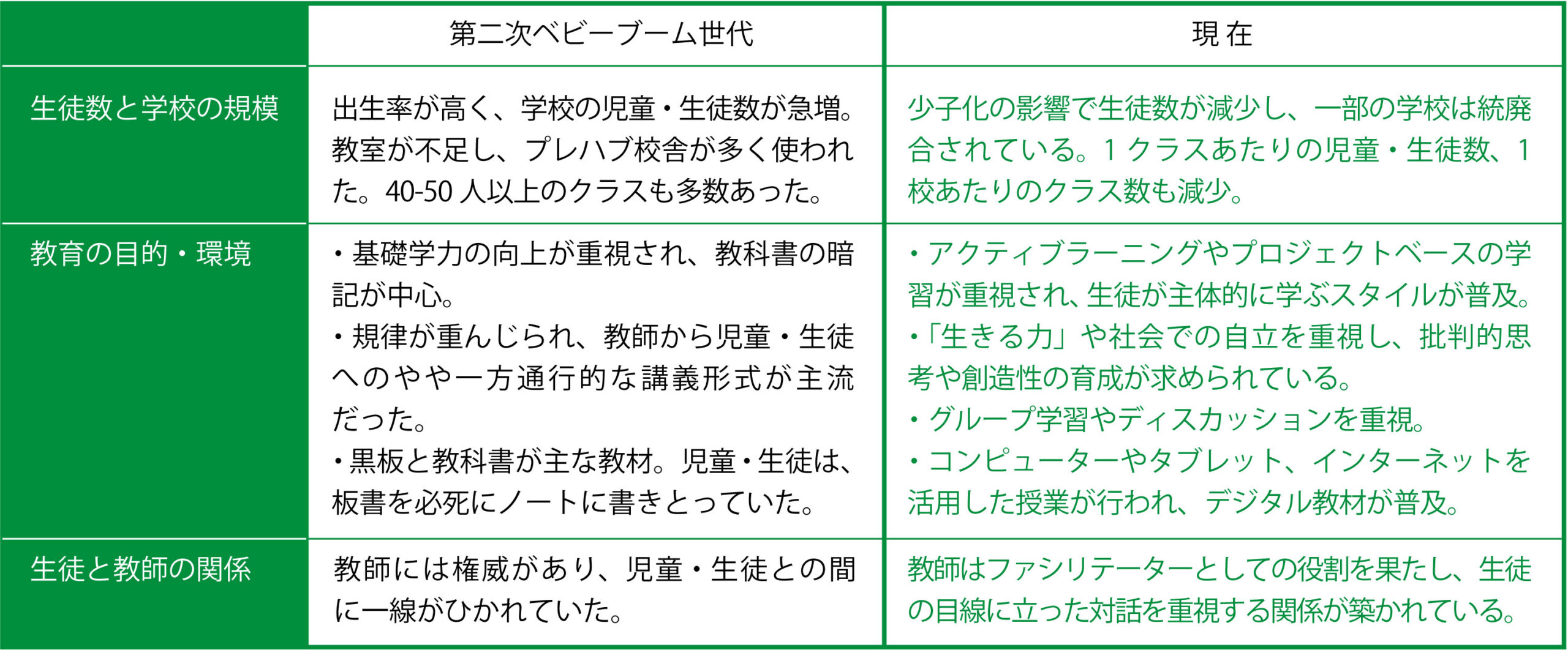

学校教育の変化

このような違いを生み出している原因として、少子化を背景とする社会のニーズ、教育政策の変化があります。

授業の形式や学習ツール、児童・生徒と教師の関係性も大きく変わった。 Photo:PIXTA

社会のニーズと教育政策

第二次ベビーブーム(1971年~1974年)では、毎年200万人以上の出生があり、急激な人口増加に対応するため、教育施設の拡充が求められました。

この時期は高度経済成長期と重なり、労働力の確保と技術革新が重要視されました。学歴社会の中で、良い大学に進学することが安定した生活の鍵とされ、受験競争が激化しました。

教育政策としては、急増する児童・生徒数に対応するため、校舎の新設や教室の増設が行われ、基礎学力の向上を目指し、知識の詰め込み教育が行われました。教育の機会均等を図るため、義務教育の充実が徹底された時代でした。

一方、2023年現在の出生数は約73万人弱、1/3まで減少しました。少子高齢化は進行し続けており、労働力の減少や社会保障費の増加が課題であることは明白です。

現在の教育では、国際社会で活躍できる高度な人材の育成が求められ、デジタル技術の進展に伴い、ITスキルの習得が重要視されています。教育政策としては、少人数教育や個別指導を通じて、児童・生徒一人ひとりの学びを支援する取り組みが進められています。

均一的な義務教育が重視された私たちの時代とはうって変わり、思考力、判断力、表現力を育む教育が重視され、プログラミング教育や外国語活動など、多様な学びの機会が提供されるようになってきました。

カリキュラムの変化

こういった社会の変化やニーズに応じて教育政策が進化した結果、カリキュラムも変わってきました。

第二次ベビーブーム時のカリキュラムは、基礎学力の向上に重点が置かれていました。知識の暗記や一方的な講義形式が主流で、特に国語、数学、理科、社会といった主要教科に多くの時間が割かれていました。教科の選択肢は限られており、標準的なカリキュラムがほとんどの学校で採用されていました。

この時期は、黒板と教科書が主な教材で、ICTの利用はほとんどありませんでした。評価は主に筆記試験によるもので、知識の量を測ることが中心で、特別活動やキャリア教育はあまり重視されていませんでした。

一方、現在のカリキュラムは、基礎学力に加えて、批判的思考力や問題解決能力、コミュニケーション能力の育成が重視されています。アクティブラーニングやプロジェクトベースの学習が導入され、生徒が主体的に学ぶスタイルが普及しています。

選択科目が増え、生徒の興味や進路に応じた多様な学びが可能になっていて、例えば、情報科や外国語、芸術、キャリア教育などが充実しています。

コンピューターやタブレット、インターネットを活用した授業が行われ、デジタル教材が普及し、ICTを活用した学習活動が増え、生徒の主体的な学びを支援しています。

評価方法も多様化し、プロジェクトやプレゼンテーション、グループワークなどを通じた評価が行われています。

生徒の思考力や表現力、協働力を評価することが重視され、特別活動やキャリア教育がカリキュラムに組み込まれるなど、生徒の社会性や職業意識の育成、インターンシップやボランティア活動など、実社会との連携が強化されています。

校外でもさまざま活動に参加できる最近の児童 Photo:PIXTA

こう見ると、昔の子どもと比べて今どきの子どもたちは大変だな、と思う一方、現代社会で生きていくためには必要な能力がすでに学校教育で習得できるメリットも享受しているとも思います。社会や企業が求める人材像が、教育にも反映されていることがよくわかります。

これからの学校とは? 小学校の改築事業を経験して感じたこと

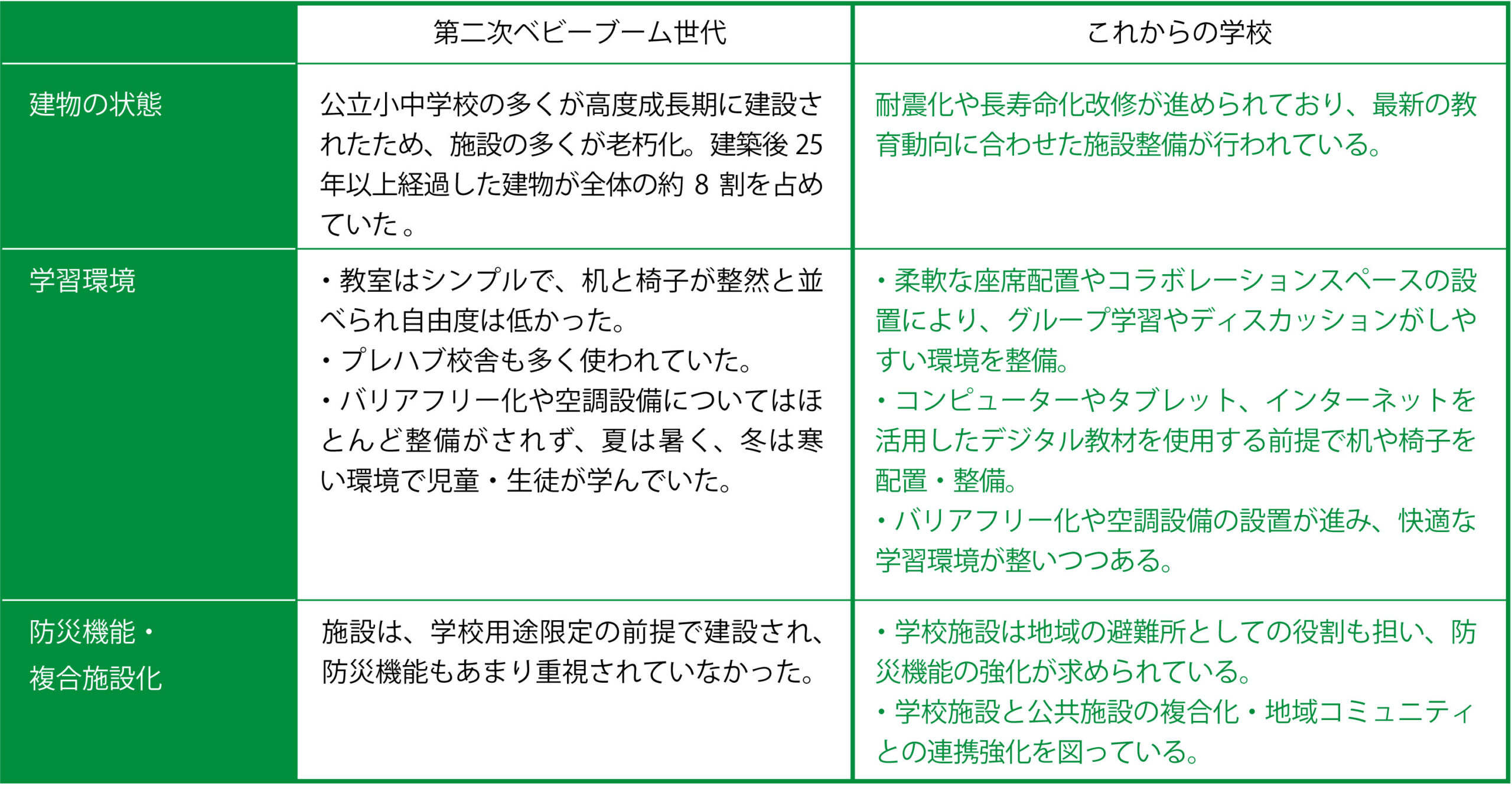

こういったカリキュラムの変化に伴い、学校施設建築の考え方も変わりつつあります。

学校施設建築の変化

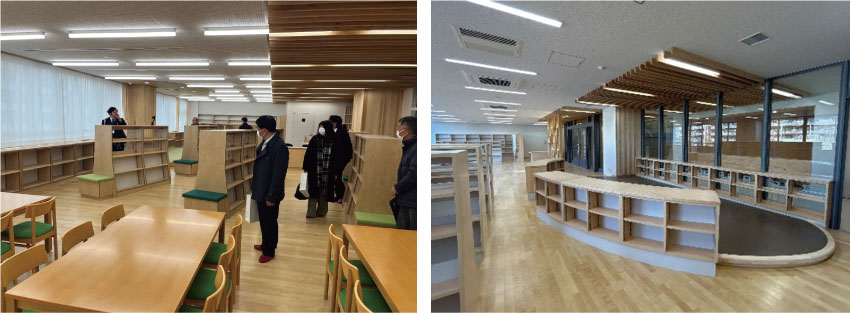

府中三小・六小の改築事業を経て

先日私が改築に伴う発注者技術支援業務を担当した府中市立府中第三小学校(以下・三小)、第六小学校(以下・六小)が竣工しました。業務がひと段落して、完成した校舎を俯瞰してみると、前述の通り、児童・教員・地域が求める学校になっていることを実感します。三小(左側)と六小(右側)の校舎の写真をあげ、特徴を紹介します。

教室に縛られない多様な学びを実現する「学習ラウンジ」

木を使った仕上げにより、落ち着いた雰囲気で一日を過ごすことができる教育環境の「メディアセンター」

毎朝の登校が楽しくなる吹き抜けを介した大階段

理科/図工教室の廊下を挟んで配置された「創作ラウンジ」と地域開放エリアで多様な使い方ができる「多目的ルーム」

こういった教育環境で育った子どもたちが社会に出たときには、また世の中が変わっているかもしれません。我々が世の中の変化に少しずつ追従していったように、現在の子どもたちも年齢を重ねるにつれて、社会や環境の変化に柔軟に対応して、力強く生き抜いていくのだと思います。

次回の「The Report」は、山下PMC 岩下 孝樹がお届けします。

・記載されている内容は、掲載当時の情報です。予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・記載されている会社名、商品名は、各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは基本的に明記していません。

山下PMCの理念

山下PMCの理念