The Report #21 需要が高まる特高受変電設備の更新

大規模な施設では、電力会社から高電圧で供給された電力を実際に使用する電圧に変換し、建物の各所に供給しますが、その設備が「受変電設備」です。中でも2,000kWを超える大電力を使用する場合には、7,000V以上の特別高圧(特高)で供給されますが、これを受電する設備を「特高受変電設備」と言います。

昨今、多くの施設で更新時期を迎えている特高受変電設備について、山下PMC 環境・運営推進本部 3部IT戦略部 チーフプロジェクトマネジャー 池田裕一郎がご紹介します。

特高受変電設備の更新が後回しになるわけ

施設は建物(スケルトン)を作っただけでは機能しません。オフィス機器や生産機器、照明や空調、エレベーターなどを動かして経済活動を行います。そして、これらの設備を動かすためにはエネルギー源が必要です。

現在は、エネルギー源の多くを電力に依存しています。オフィスビルでは消費エネルギーの約8割が電力とも言われており、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、今後エネルギー源の電力へのシフトがさらに進むことが予想されます。

鉄筋コンクリート造の建物の寿命は60年程度ですが、受変電設備のメーカー推奨更新時期は20年前後です。つまり、建物が寿命を迎えるまでに、受変電設備は2回程度更新する必要があるわけですが、実際には推奨更新時期を大幅に超えて使用されているケースが多く見受けられます※。

※参考:(一社)日本電機工業会「長期使用受変電設備の信頼性の考察 改訂版」

表4.1 電気機器の定期点検周期と診断実施推奨時期及び更新推奨時期

推奨更新時期を超えたからといってすぐに故障するわけではありません。また、生産設備などと違って、受変電設備は直接的に事業に貢献して利益を生み出す設備ではないことから、設備投資の優先順位が後回しにされやすいというのが、その理由として考えられます。

日本国内では、バブル期にあたる1980年代から90年代前半にかけて多くの施設が建設されました。当時設置された受変電設備は、30年以上使用されていることになり、いよいよ更新を考えた方が良いだろうか、まだまだ使えるのではないだろうかといったご相談が当社にも数多く寄せられています。

しかし、受変電設備の故障によって停電が発生した場合の事業への影響はどれほどになるでしょうか。コロナ禍では、多くの電気機器が品不足となり入手困難となりました。現在はその頃ほどではありませんが、更新時期を迎えた受変電設備の増加に加え、需要電力が大きく、受変電設備の二重化をする大規模データセンターや半導体関連工場の建設の増加により、受変電設備に対する需要は高く、交換部品がすぐに入手できないことも考えられます。そうなれば長期間にわたって事業が滞ることにもなりかねません。大きなトラブルが発生する前に更新を行うことが重要です。

一斉に更新時期を迎えている特高受変電設備。更新は頻繁に行われるものではなく、特高機器は一品生産であり、ケーブルなどの資材も特殊であり、市場価格が公表されていることもない。そのため、「どのように更新計画を立てたらよいか?」、当社にも多くの相談が寄せられている。提供:PIXTA

交換すればOKではない。特高受変電設備の更新

実際に更新を行う場合には、単に現在の受変電設備を交換すればよいのでしょうか?

この30~40年の間に、世の中では様々な変化がありました。照明のLED化、空調設備やパソコンの省エネ化が進み消費電力は大きく減少しています。

働き方改革によるフレックスタイムやテレワークの導入などで、電力の消費パターンも変化しています。

また、地球温暖化に伴う災害の激甚化や、いくつもの大震災を経験したことにより、BCPに対する意識が高まり、電源供給のレジリエンス化も求められています。当然、更新に伴う停電時間をできるだけ短時間で済ませる必要があります。

さらに、環境経営の一環として、カーボンニュートラルや再エネ導入なども無視できません。

検討事項が多数ある中、山下PMCでは、お客さまの現状に合わせて、特高受変電設備の更新計画をサポートしています。そこで、今回は、実際の事例をもとに、ポイントをかいつまんでお伝えします。

全更新か?部分的に更新しながら使い続けるか?

竣工から30年以上が経過した高層オフィスビルでは、受変電設備も劣化が進み、地絡事故も発⽣していることから改修工事を実施することが決まりました。改修工事にあたっての主な検討事項は以下の通りです。

・更新範囲:全更新するべきか、費用を抑えるため部分的に更新しながら使い続けるべきか。

・電源容量:他のオフィスビルに比べて面積あたりの電源容量が少ない。テナント誘致に向けた競争力アップのため容量を増やすべきか。

・BCP対策:過去に地絡事故による全停電が発生。BCP対策を強化したい。

・配線切り替え方法:電気室だけではスペースが足りないので空き室を加える。配線の切り替え方法、工事による停電の範囲・回数を想定したい。

結論として、山下PMCでは、全更新案をご提案し、採用されました。幹線系統が多く、非常用電源との切り替えも入り組んでおり、単結図も複雑でしたので、私たちで単結図を書き直す等、系統を明確にしていきました。さらに、過去4年の保守点検、修繕記録を分析し、受変電設備の劣化の進行状況、劣化による事故が発生した場合のリスクを算出する等、さまざまな角度で分析・検証しました。

これらのプロセスを経て、全更新が最適解であうという結論を導き出しました。

では、これより、検討手法の一部を解説します。

電源容量:オフィス電源容量分析

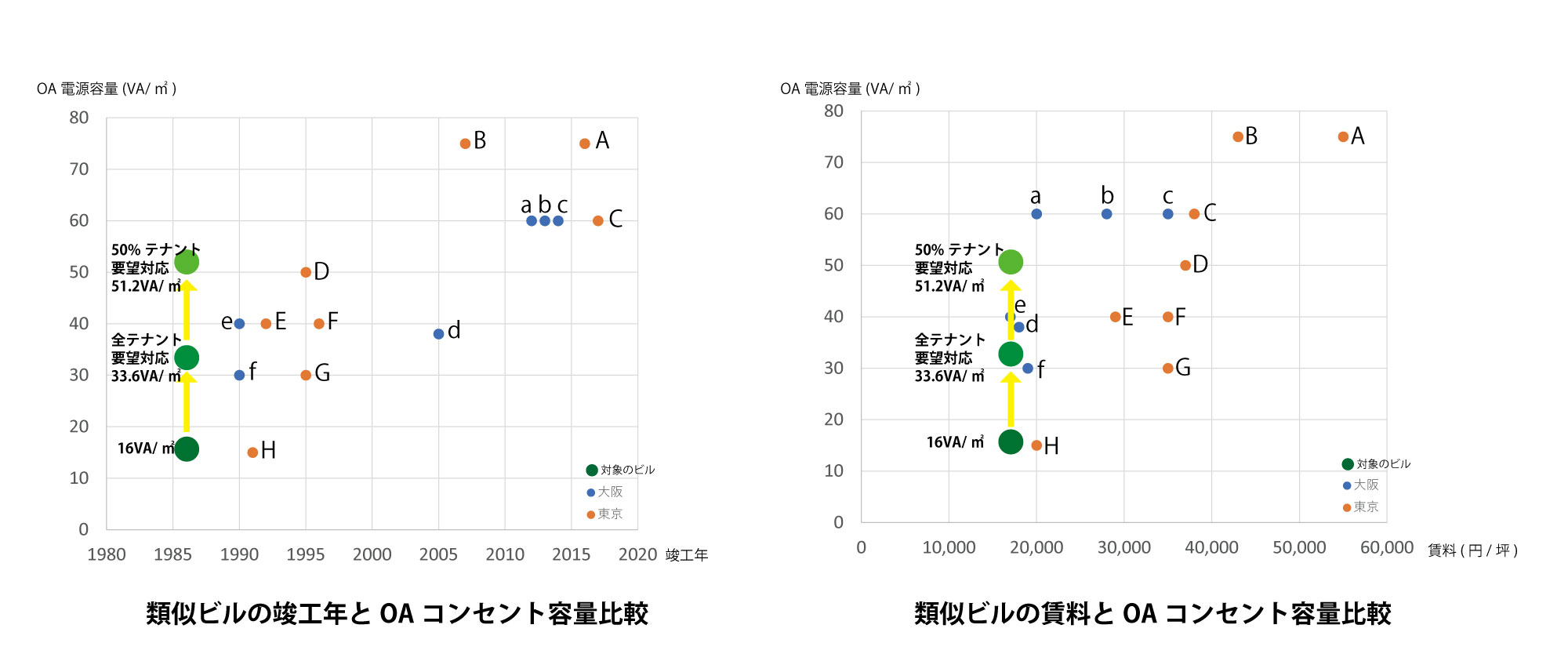

電源容量の増強は本当に必要なのか? 山下PMCでは、類似するビルの竣工年とオフィスの面積当たりの電源容量、およびテナント賃料の比較を行いました。

左の図では、新しいビルほど面積あたりの電源容量が多い傾向にあることが分かります。右の図では、賃料の高いビルほど面積あたりの電源容量が多い傾向にあることが分かります。

そこで、竣工図や施設の運営者から提供いただいた情報をもとに、事実関係を整理しました。

過去2年間の需要電力の推移を分析すると、容量に余力がある変圧器があることが判明し、この余力分を活用することで、変圧器の増強を行うことなく、周辺競合ビルと遜色ない供給能力があるという結論を導きました。

これまでテナントから増強改造の要望がないことを鑑みると、標準スペックを上げることは不要であることを提案し、採用いただきました。

配線切り替え方法:切り替え方法と停電の影響のシュミレーション

全更新した場合のリスクを棚卸し、最適な配線切り替え方法をシュミレーションしました。

・特高電気室内だけでは、スペースの余裕がなく、特高電気室内だけで更新を行うことはできない。

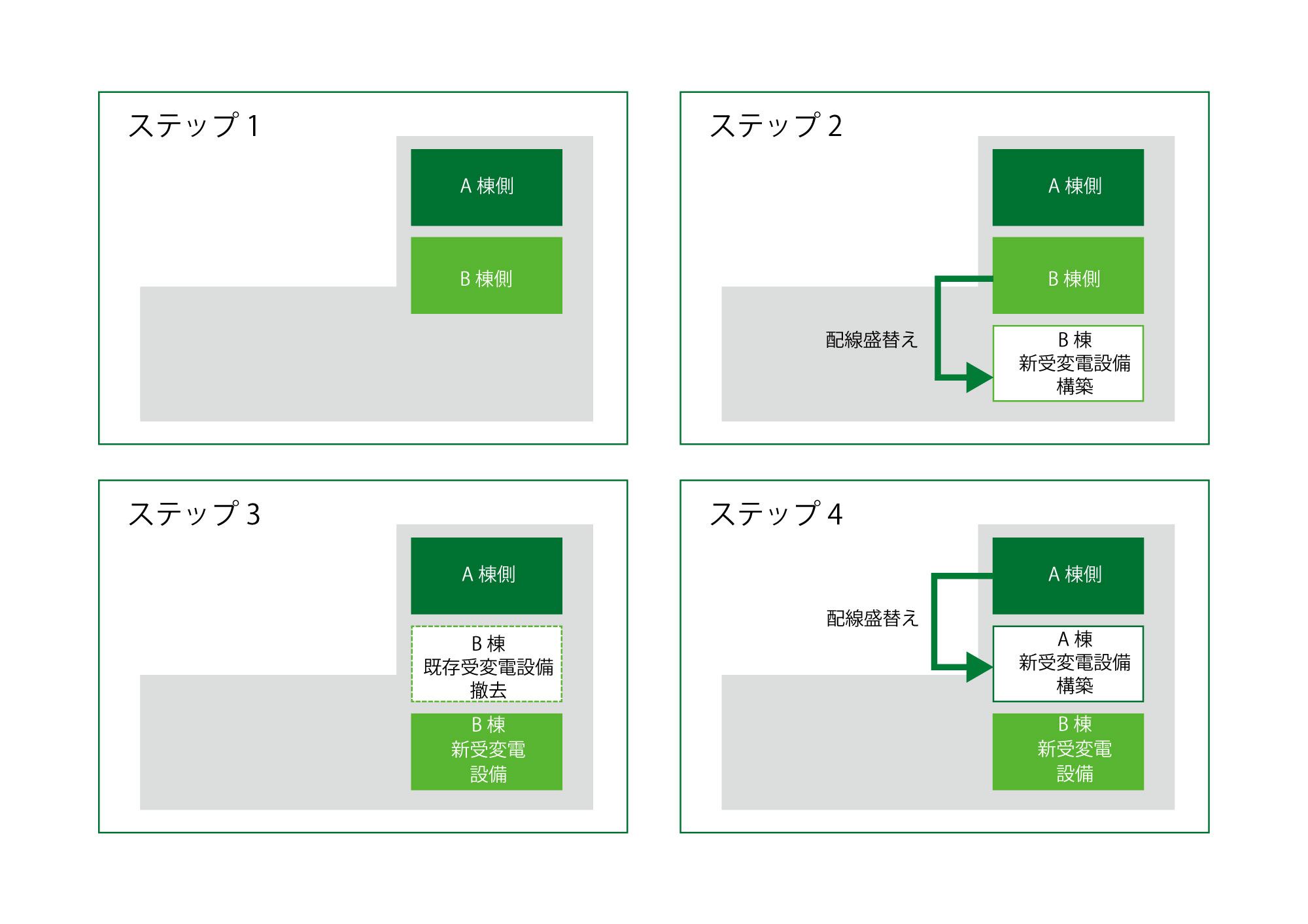

・空きスペースを使用して、半分ずつ2段階で更新するのが最善である。

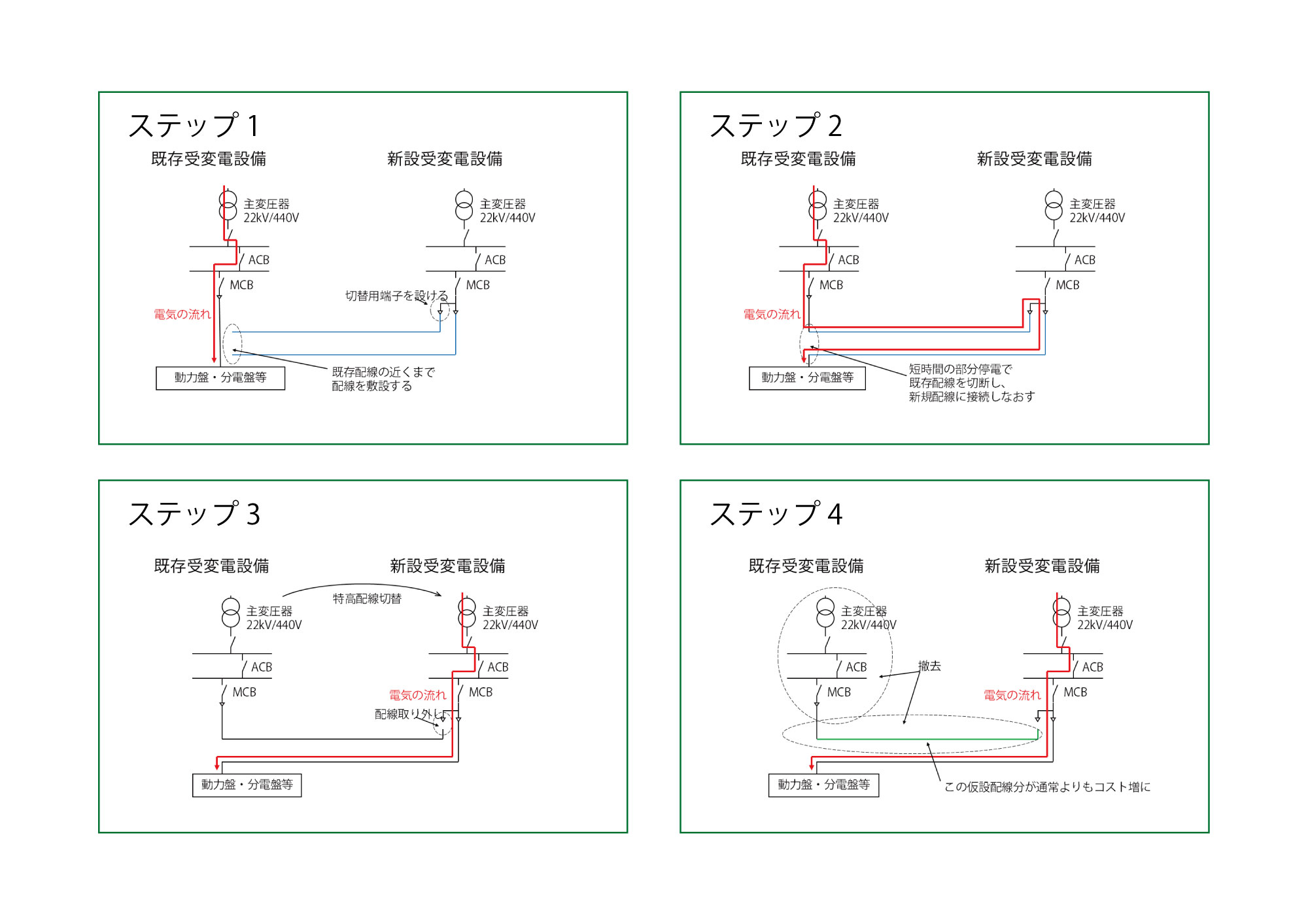

・幹線の配線の本数が多く、短い停電時間ですべての配線を盛替えることはできないため、仮設配線を敷設し、部分停電をとりながら少しずつ切り替えていく必要がある。

・通常の配線盛替え工事よりもコストが増大する。

1回の停電時間を8時間とすると、最大5本程度の幹線の切り替えが可能です。幹線は200本近くあるため、トータル40回(各棟20回)程度の部分停電が必要であることが想定されました。

受変電設備更新完了までの主なステップを示した図。ステップ1:現状 ステップ2:空きスペースに半分の受変電設備を設置し、幹線を盛替え ステップ3:幹線盛替えが完了した分の既存受変電設備を撤去 ステップ4:ステップ3で受変電設備を撤去した跡地に、残り半分の受変電設備を設置し、幹線を盛替え、既存受変電設備を撤去

低圧幹線の盛替えの主なステップを示した図。ステップ1:新受変電設備から既存幹線の近くまで仮設回線を敷設 ステップ2:幹線を順次切り替え ステップ3:電源供給を既存受変電設備から新受変電設備に切替え仮設配線を切り離す ステップ4:仮設配線撤去

このような地道な分析とシュミレーションをもとに、全更新と部分更新の初期費用および12年間のLCC、メリット・デメリットを比較・検証し、総合評価の結果、全更新を提案し、採用に至りました。山下PMCでは、施工者でもメーカーでもなく、発注者・事業者であるお客さまの目線に立ち、施設の価値向上につながる最適解をご提案しています。

山下PMC

環境・運営推進本部 3部IT戦略部

チーフプロジェクトマネジャー

池田裕一郎

次回の「The Report」は、山下PMC 桜井大輔がお届けします。

・記載されている内容は、掲載当時の情報です。予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・記載されている会社名、商品名は、各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは基本的に明記していません。

山下PMCの理念

山下PMCの理念