The Report #25 ビジョンからプロジェクトを動かす

山下PMCでは、施設やまちづくりに関するさまざまな業務をワンストップで支援していますが、昨今、増えているニーズのひとつは、施設計画のもっと前段階にある「ビジョン」をつくるフェーズでの支援です。今回のコラムは、ビジネスソリューション統括本部 スポーツビジネス創造部 ユニットリーダー 田村 真吾がプロジェクト推進におけるビジョンの重要性について、事例を交えながら解説します。

ビジョンの役割

ビジョンはクライアントの中にあるものです。単なる目標ではなく、社会的な意味や語り口を加えることでプロジェクトに付加価値を生み出します。たとえば「地域の文化を継承する」というビジョンがあれば、建物は地域とつながる場としての意味を持ちます。

プロジェクトを動かしていくにあたり、ビジョンがもたらす力は大きく3つあると考えられます。

- 方向性を決める起点

価値ある施設、事業の構想を導く起点となります。ビジョンを基にそのプロジェクトならではの施設、事業のあり方を描くことで、構想が具体化されていきます。 - 意思決定の拠り所

「ビジョンに沿っているか?」という問いが、関係者の意思決定の軸となります。 - 発信と進化の原動力

社内外の共感を得て、連携と推進力を生み出し、プロジェクトに新たな展開をもたらします。

ビジョンからプロジェクトを動かすには

ビジョンを起点にプロジェクトを動かすためには、以下の3点が鍵となります。

- 平易な言葉やビジュアルで表現する

初期段階に、誰にでも伝わる形でイメージしやすいものとしてビジョンを表現することが重要です。ここで、わくわく感や遊び心を盛り込むことが、共感と行動を生み出すことにつながっていきます。 - 核になる関係者を巻き込みながら形にしていく

プロジェクトの核となる関係者を集めて議論を重ねて理解と納得を得ながら、具体化していくことでプロジェクトの方向性を一致させることが可能になります。 - フェーズごとに立ち返り、事業に落とし込む

プロジェクト開始から運営まで一気通貫でプロジェクトに携わることが可能なPM/CMの立場で関係者にビジョンを共有します。長期のプロジェクトでも、常にビジョンに立ち返りながら事業に落とし込むことで、方向性のブレを防ぎます。

ビジョンを起点にプロジェクトを動かした事例として、私が担当した2つの案件をご紹介したいと思います。

事例① JAPAN BASE:ビジョンを起点にブレない事業推進を行い、完成後の事業の進化につなげた

JAPAN BASEは、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(JRFU)が所有・経営する、ラグビー日本代表の強化・普及拠点です。未来の日本代表を生み出す土台というトレーニングセンターの枠を超えて、地域とつながる基地として、施設名・ロゴ・ステートメントの策定から、内外装デザイン、改修工事、家具調達、地域連携による運営企画までを一貫して支援しました。

JRFUが既存施設を買い取り、代表拠点として再生するという課題に対し、山下PMCは初期段階から参画しました。JRFUのコンテンツと地域の魅力を掛け合わせ、新たなコミュニティや事業の可能性を探りながら、ビジョンに沿った施設の具体化を進めました。

ステートメントとロゴには日本ラグビーがより強くなる基地となること、ラグビーが日常に根付き、スポーツやまちづくりに貢献していけるような場所をつくりたいというビジョンを表現しました。(コピーライト、ロゴデザイン:吉谷吾郎)

改修工事では、ラグビー日本代表の歴史やJRFUの志を表現しつつ、博多織・小倉織・大川組子など福岡の伝統工芸を床・壁・什器に取り入れ、ラグビーと地域をつなぐデザインを実現しました。(デザイン:株式会社TOKYOJP)

こけら落としにはラグビー女子日本代表のテストマッチが開催されました。それを皮切りに、代表強化とラグビーの普及に関する多様なイベントが開催され、地域コミュニティとの連携基地として進化を続けています。

JAPAN BASEでは、初期に「この施設をJRFUが所有・経営することの意味」を明確にしたことで、関係者間の意思決定がぶれず、円滑な事業推進が可能になりました。完成後も、福岡の地の利を活かし、アジア・オセアニアとの交流やラグビー×相撲のコラボなど、スポーツを通じた社会的価値創造の拠点として進化を続けています。(JAPAN BASE HP)

事例② ロジスクエア:物流施設のアイデンティティーが多様な事業展開につながった

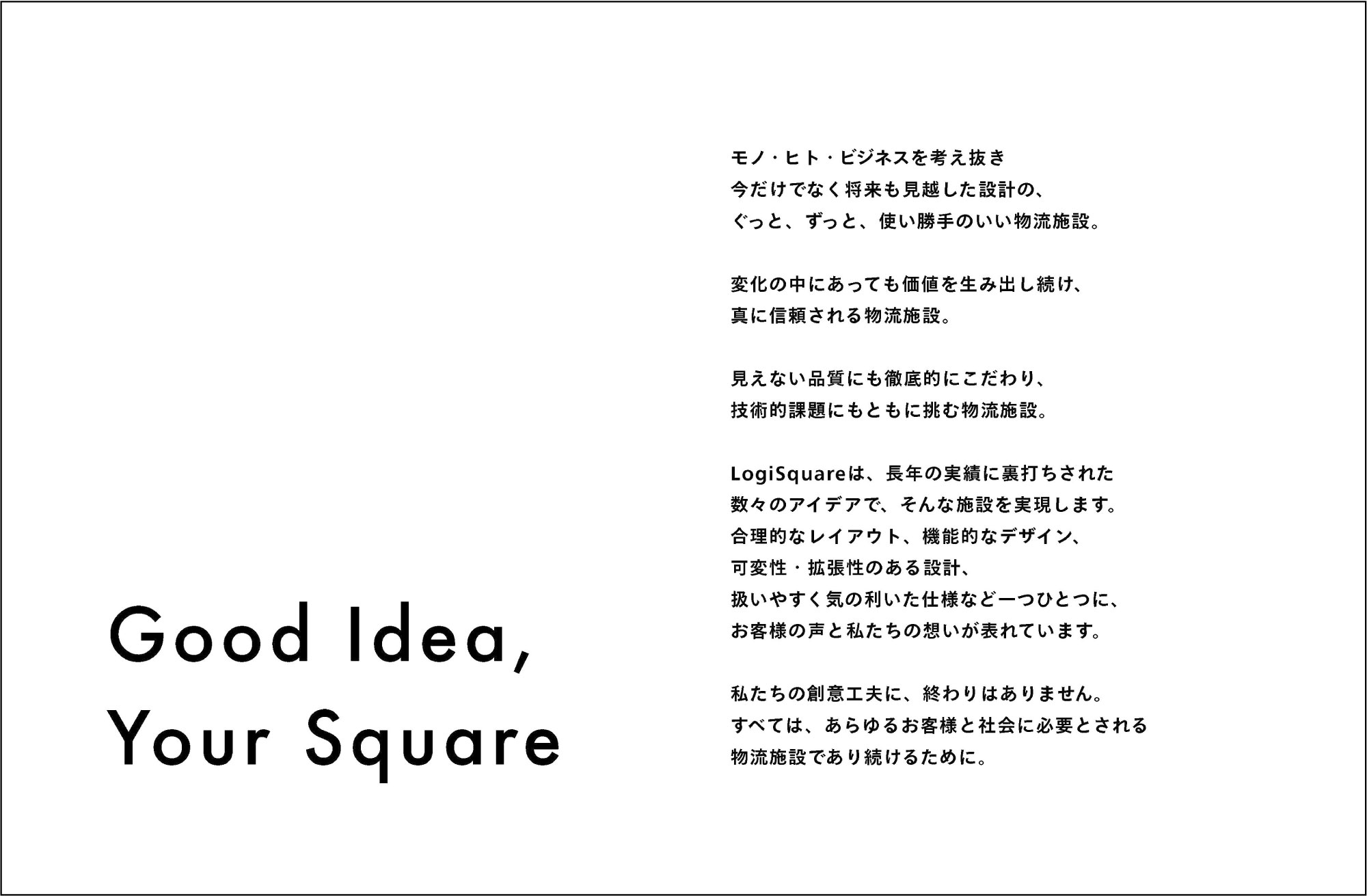

株式会社シーアールイー(CRE)は、全国で物流施設「ロジスクエア」を展開しています。他の物流施設デベロッパーとの差別化がプロジェクトのミッションでした。「画一的な建物をつくるのではなく一つ一つにこだわりを込め、その場所ならではの施設を多くの関係者とともに手作りしたい。」というCREのビジョンに基づき、山下PMCはステートメント、ロゴ、ランディングページの制作を行いました。さらに、「ロジスクエアふじみ野」では、CM業務を通じて具体的な施設計画にビジョンを落とし込み、ランドスケープデザインやまちづくり協議会など地域と連携した新たな事業展開の実現を支援しました。

ステートメントには、創意工夫と本質的なアイデアを企画・開発・運営の原動力に、現在と未来の様々なニーズの顧客、様々なステークホルダーそれぞれにフィットする物流施設であり続けるという決意を表現しました。

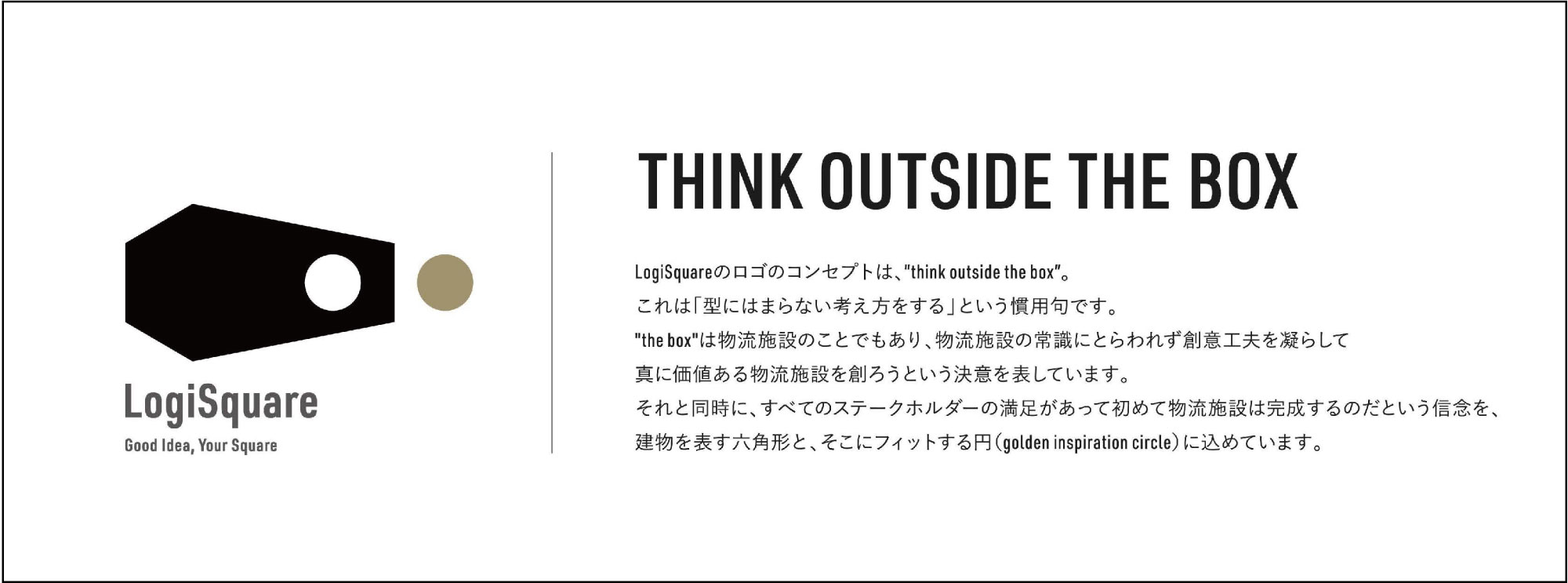

ロゴは「Think outside the box=型にはまらない考え方をする」の発想をもとに、物流施設(=box)から円がはみ出すデザインで、常識にとらわれない創意工夫と価値創造の姿勢を表現。さらに、施設の規模や階数に応じて変化するダイナミックロゴとし、全国の各施設に込めた個別のこだわりを表しました。

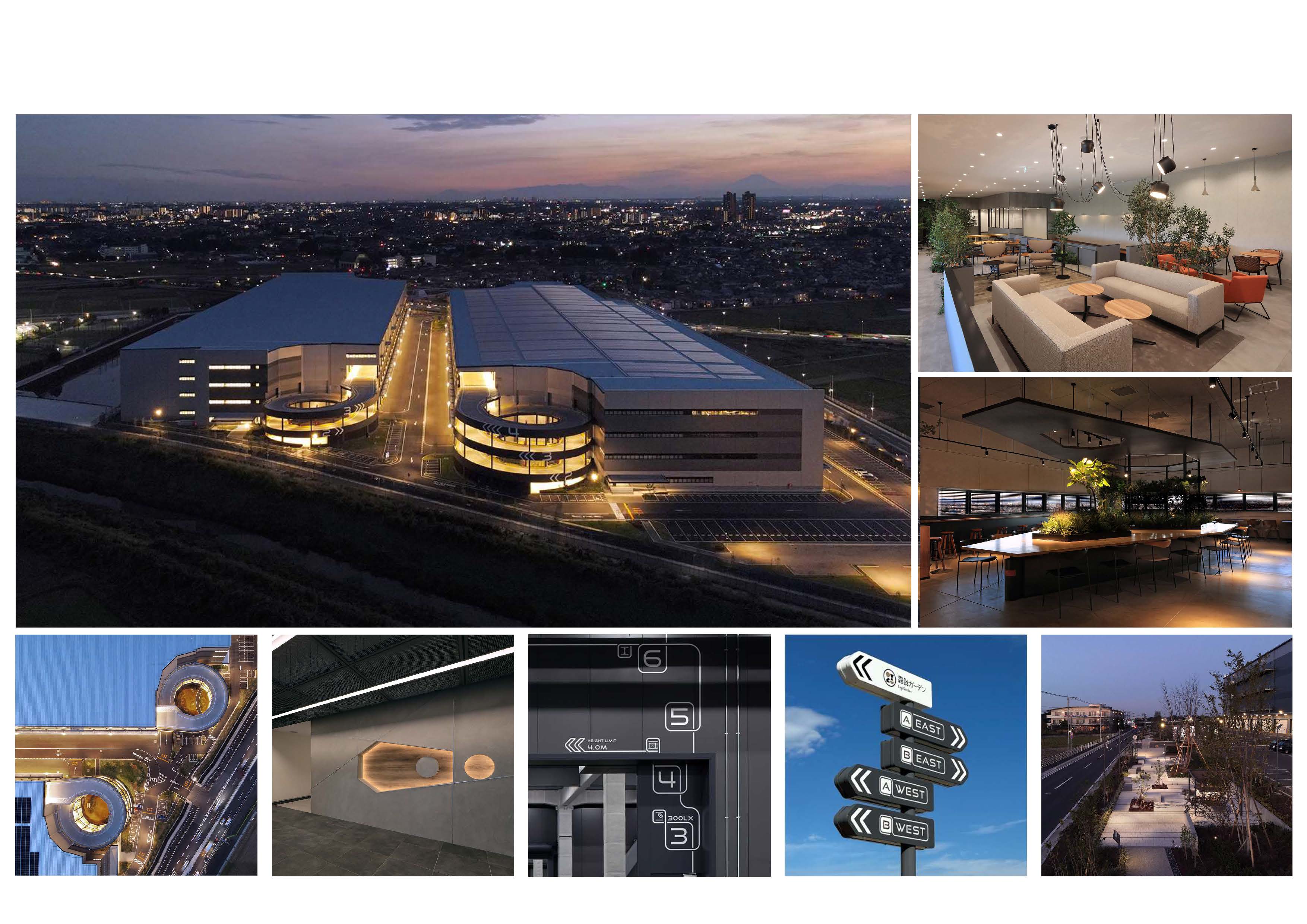

「ロジスクエアふじみ野」では倉庫のステレオタイプを覆す外装内装デザインを実装し、従業員の満足度向上に寄与する空間づくりにもつながりました。

「現在と未来の多様なニーズに応える物流施設であり続ける」という理念は、「ロジスクエアふじみ野」において、ランドスケープデザインを通じた地域貢献やまちづくりの取り組みへと発展しました。(株式会社シーアールイーの許可を得て、同社HPから情報を転載)

このプロジェクトにおいて、山下PMCは関係者をつなぐハブとして体制を構築し、施設完成にとどまらず、事業の差別化や地域貢献を通じて企業価値の向上にも貢献しました。このビジョンを軸にしたブランドデザインは、社内外の関係者とのコミュニケーションデザインにつながり、外部には施設・事業のイメージを伝えるツールとして、内部には目指す施設像の共有・意思統一の役割を果たしました。

PM/CMの役割

建設プロジェクトは基本的に一品生産だと思っています。既存建物と全く同じものをつくってほしいというプロジェクトは(戸建て住宅などを除いては)ほぼ存在しません。だからこそ「どんなものをつくることに意味があるか?」という“ふわっ”とした問いに方向性を与えることから手を付けることも少なくありません。JAPAN BASEやロジスクエアの事例が示すように、初期段階でビジョンを明確にし、関係者と共有しながら具体化していくことで、意思決定の拠り所となり、方向性をぶらさずにプロジェクトを推進することができます。さらにそのことが、完成後も施設の価値を進化させ、新たな展開を生み出す原動力にもなっていきます。

社会や産業が急速に変化しており、社会的資産・経済的資本としての建築・市街地のあり方が見直されてきています。今後求められていくのは、これまでにない価値やプロジェクトの進め方そのものを、社内外の垣根を越えて共につくっていく力ではないでしょうか。多様な立場の利害関係者が関わる現代の建築・都市プロジェクトだからこそ、ビジョンを基に関係者をつないでプロジェクトを推進し、価値創造を実現していくことの重要性も増していくのではないかと感じています。

プロジェクトを推進するためには、関係者の信頼を得て、対話と協働を重ねていく姿勢が欠かせません。クライアントだけではなく、プロジェクトに係わる利害関係者から“一緒に仕事をすると楽しい”と言っていただける会社、人でありたい。そのために今後も、真摯にプロジェクトに向き合っていきたいと思います。

山下PMC

ビジネスソリューション統括本部 スポーツビジネス創造部

ユニットリーダー

田村 真吾

次回の「The Report」は、山下PMC 青山 悠がお届けします。

・記載されている内容は、掲載当時の情報です。予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・記載されている会社名、商品名は、各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは基本的に明記していません。

山下PMCの理念

山下PMCの理念