The Report #23 あらためて、地方創生って?

今回のThe Reportは、山下PMC プロジェクト統括本部 事業推進第二部門 6部 チーフプロジェクトマネジャー 三岡 裕和が民間主導の地域創生をテーマに解説します。

地域はニューマーケットになりうるか?

地方創生という言葉が使われ始めて久しいですが、その根本は、地域が持つ自然・文化・街並み・人材などの資源を活かし、持続可能な社会・経済の基盤をつくることにあります。単なる地方活性化とは異なり、地域が「自律的に」価値を生み出し、外部との関係性を持ちながら地域経営していくことが求められます。

しかし現実には、多くの地域が人口や産業、インフラ等の課題に直面し、魅力づくりやビジネスの面でも行政施策だけでは限界と言われています。こうした中で、民間の創造力と実行力を活かした新たなアプローチが不可欠となっています。

一方で、民間企業は利益を上げ続ける事が必要条件となるため、地域と民間がWin-Winの関係を築き、地域が「稼げる場所=ビジネス機会」としてニューマーケットになりうるかどうかも大事な視点となります。一時的なトレンドだけでなく、その後の地域づくりにおいて民間が主体的に関与し、地域の未来を共に描くことが重要です。

海外の先進事例としては、ドイツ・レーゲンスブルクでは大学設立を契機に若者や企業が集まり、産業クラスターが形成されました。大学と地域企業が連携し、地元で学び・働く人材を育成することで、若者の定住や地域経済の成長につなげた、教育機関を核とした好例として知られています。

水上運輸の要として栄えた都市バイエルン州レーゲンスブルク。1970年から人口減と産業の衰退で、活気を失っていたが、「産・学・官」の綿密な連携により、内発的な発展を遂げることに成功した。©PIXTA

スペイン・ビルバオではグッゲンハイム美術館の開館を中心に、アートと食文化を核とした都市再生が進められ、世界中から観光客やクリエイターが集まり、地域経済の活性化と国際的な都市ブランドの確立に成功しています。

スペイン『ビルバオ・グッゲンハイム美術館』。世界的に有名な建築家フランク・ゲーリーが設計した、チタンとガラスでできた光り輝くような建物が特徴の現代美術館には、20世紀から現代にかけての主要な芸術作品が収蔵されており、世界中の人が鑑賞に訪れる。©PIXTA

民間主導による地域創生の事例とその意義

近年、当社でも地域創生につながるプロジェクトの相談やご支援機会が増えています。自治体からのご相談や、CSV(Creating Shared Value)の機会としてPFI事業等へ参画検討する大手企業、地域で創業拡大された企業からの相談、金融機関からの相談など、関心や検討の土台は広がっています。また、共通するところとして、民間主導・領域の複合化・複数事業の並行・共創による推進とリスク分散といった傾向があるように感じます。

当社でご支援している山梨県丹波山村のプロジェクトでは、地域外の企業やクリエイターが参画し、空き家を活用したカフェやワーケーション拠点を整備。地域住民との対話を重ねながら、観光と定住促進を両立させ、地域資源の再編集と関係人口の創出が進み、新たな村役場は「2024年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

丹波山村新庁舎。庁舎本来の自治体業務に加え、個人の営みやNPO、民間の活動の場をシームレスに包み込むワンルーム庁舎。優れたデザインが備える、人の流れを変える力によって、関係人口の増大を図り、村民のコミュニティ・プライドを再構築する庁舎を実現し、多くの移住希望者が集まり、TVロケも多数行われている。©太陽工業

村の中心部、宿(しゅく)地区の入口に位置する古民家を村が入手、飲食などの収益施設による新庁舎と連携した回遊性創出を図るプロジェクト

また、岐阜県飛騨市を起点に全国へ展開するCo-Innovation Valleyプロジェクトでは、①共創学を主軸にした地域おこし人材を育成する大学の開校構想、②まちづくりを目指す共創拠点、③自然資本を活用した再生可能エネルギー産業、の3つの事業を軸に、地域・大学・自治体・企業が連携し、地域課題をイノベーションの種として捉え、共創型の事業開発を推進しています。教育機関を通じ、民間の技術やノウハウを活用したPoC(Proof of Concept)や魅力づくりのアイデアが生まれ、地域の持続可能性への寄与が期待されています。

地域創生には、ビジネスの持続性の観点から、安定的に収益が出て関係人口をひきつける事業が不可欠です。地域環境を活かした宿泊・観光業もその一つ(The Report #07 観光立国への道のり)ですが、地域資源を活かした再生可能エネルギー事業なども地域経済に中長期的に貢献していくものといえるでしょう。岐阜県高山市では、環境省の脱炭素先行地域の採択を受け、地域の河川を活用した複数の小水力発電事業が進められています。環境負荷の低い電力は地域に還元され、資本生産性の良いストック収入としてエネルギーの地産地消と経済裨益が進むことが期待されています。

小水力発電イメージ。岐阜県高山市では、自然エネルギーの地産地消と地域内資金循環による地域課題の解決を進めている。写真提供:株式会社森とみずのちから

地域創生における課題と可能性、そしてPM/CMの役割

民間主導の地域創生には、いくつかの課題もあります。一つは、地域と一体のチーム作りです。熱意をもって地域の未来を考える人材・組織のつながりや、行政連携による制度上のハードル調整が求められます。利害関係者を見える化し、役割・期待を明確にしたファシリテーションおよび意思決定プロセスの枠組み構築は大切です。

また、地域づくりの取り組みでは、拠点施設整備やインフラ構築等のハード整備を伴うケースも多くあります。地域にとって重要な資産となる一方で、施設へ期待する効果が不明確であったり、整備後の活用が不十分であったりすれば、維持管理コスト負担から、事業の持続性を損なう要因にもなりかねません。そのため、事業構想とハード整備を一体的に設計し、連動させることが不可欠です。しかし現実には、事業構想を担う人にはハード整備の技術的・制度的な側面がわかりにくく、逆にハード整備を担う人には事業の目的や運営モデルといった事業レイヤーの視点が共有されにくいというギャップが存在します。この認識のズレが、プロジェクトの整合性や持続性を損なう要因となることも少なくありません。

ファイナンス面では、地域企業による新規産業やビジネスとしてのトラックレコード(実績)が乏しいため、新規事業に対する蓋然性や与信が不足し、資金がまわりにくいという構造的な課題もあります。金融機関や投資家がリスクを評価しづらく、結果として事業の立ち上げが遅れるケースも想定されます。これには、投資参画しやすい短期で小さな事業から実績数字を作り、大きな事業への与信を作ることも一つの方法です。官民連携ファンド等を活用し投資の呼び水とすることも考えられます。その際には、地域資本の参画や、実績に応じ段階的に資本比率を変えて自律性を高めていくなど、出口戦略を設計することも必要です。

さらに、地域創生には時間軸の戦略的な設計も重要です。特に建設を伴う大きなプロジェクトは、5~10年以上かかることもあります。その間に地域のニーズや社会情勢が変化する可能性があるため、機会損失を避けるための施策を並行して実行する必要があります。たとえば、ソフト事業の先行実施やLQC等による暫定的な空間活用、教育機関による関係人口の形成など、段階的なアプローチが考えられます。コモディティ化しない地域の魅力づくりなど、高感度なコンテンツ創出やブランディング・マーケティングを要する事業の場合には、建築デザインやクリエイティブチームの参画が必要な時もあります。経営・運営においては、そうしたブランドを知財化していくIPビジネスとしての視点や、地元主導の運営体制を段階的に作る人材育成の仕組みも必要です。

こうした状況に対応するためには、各事業主体となる法人格の調整や、民間単独事業、PFI・PPP等の官民連携、公共整備など、多様な事業手法を条件に応じ柔軟に組み合わせ、多様な事業ポートフォリオを平行・分散することで、事業実現性を高める戦略的な視点も求められます。

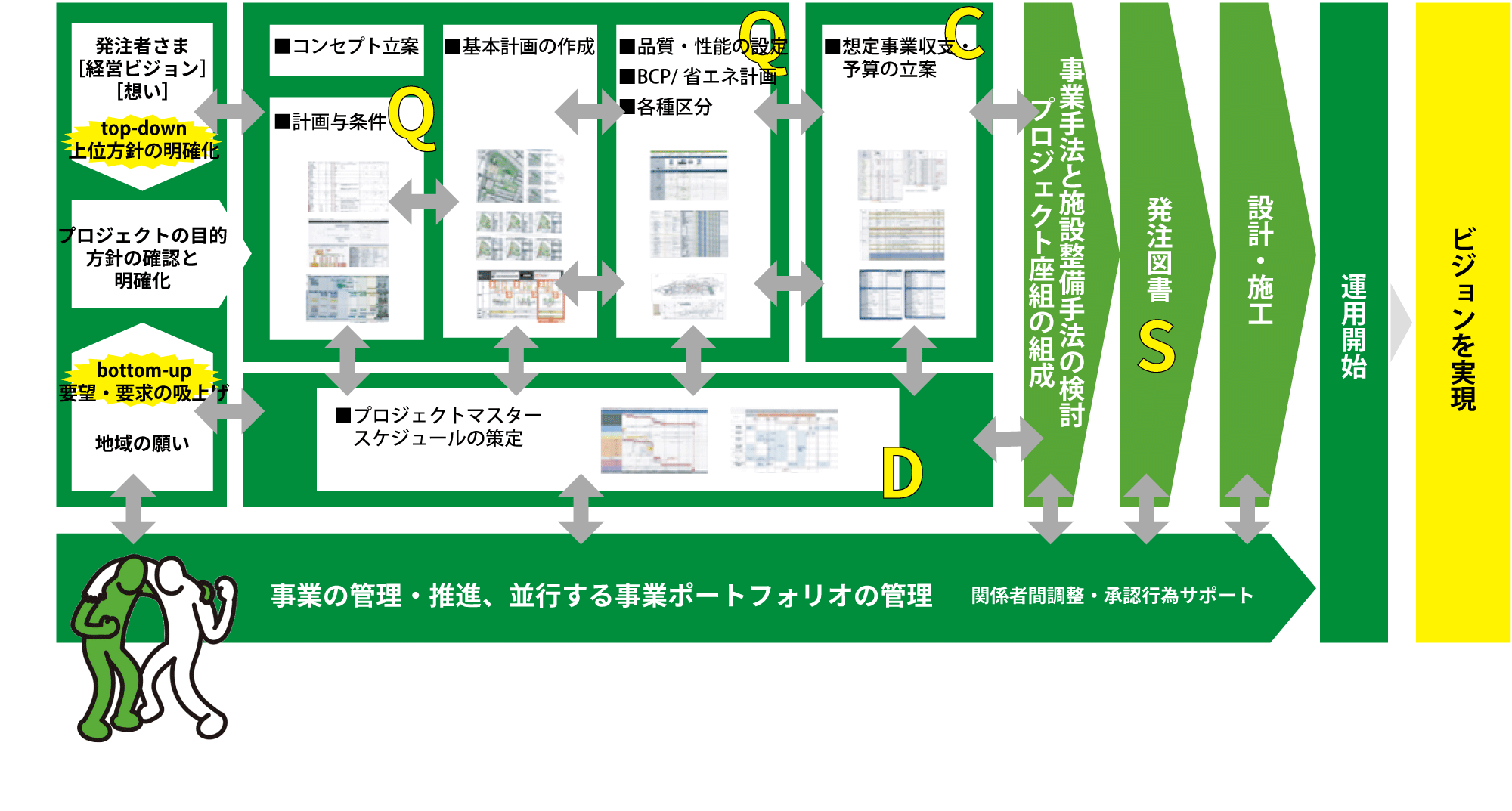

これらを組み合わせた総合的な計画と実行において、PM/CMとしての事業俯瞰とQCDSE(品質・コスト・納期・運営・環境)のマネジメントノウハウが発揮されます。当社でご支援する際には、今ある課題解決だけでなく、地域の未来への問いを一緒に話し合うところから事業を構想し、そのために必要なハードと求めるクライテリアを整理して基本計画として策定します。事業手法と施設整備手法の戦略を立案し、想定事業収支と予算を立案し、マスタースケジュールを立てます。これらを具体化する仕組みを構築し、企画開発・所有・経営・運営に必要な参画者によるプロジェクトの座組をステークホルダーとの調整により組成したうえで、事業と建築を横断できるプロジェクトマネジャー(PM)チームが、関係者の触媒として、ビジョンの共有、利害調整、事業推進を支援しています。

今後は、地域と企業が共に未来像を描き、異分野・異業種と協働しながらソーシャルイノベーションを創出しつないでいく機会の増加が想定されます。地方創生は、課題解決や社会貢献にとどまらず、民間企業にとって各種事業実証による理論の実践機会も持ち、リバーステクノロジートランスファーなど中長期的なビジネス機会≒ニューマーケットを創出する可能性も秘めています。なによりも、様々な方と各地での魅力的な取り組みをネットワーク化し、地域の自律的な事業を共創していく道中は、とてもわくわくする景色だと思いませんか?

山下PMC

プロジェクト統括本部 事業推進第二部門 6部

チーフプロジェクトマネジャー

三岡 裕和

次回の「The Report」は、山下PMC 漆川 賢則がお届けします。

・記載されている内容は、掲載当時の情報です。予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・記載されている会社名、商品名は、各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは基本的に明記していません。

山下PMCの理念

山下PMCの理念