昨今、気候変動に起因する自然災害が世界各地で増加しており、社会に与える影響とともに企業等に与える財務的影響が懸念されています。気候変動およびカーボンニュートラルに向けた対応は、全世界における重要な課題であることから、日本国内でも企業の気候変動への取組みや影響に関する財務情報の開示への機運は高まっています。

建設業界でも、政府より業務部門(事務所ビル、商業施設などの建物)のCO2排出量を2030年度までに2013年度比51%とする削減目標が掲げられており、建築プロジェクトにおけるCO2排出量の削減は喫緊の課題となっています。

山下PMCは、従来より、国際的なガイドライン(ISO26000)やSDGs(持続可能な開発目標)などを参考に、当社の事業領域に深く関連する分野において、社会と経営の双方に重要な影響を及ぼすESG課題を抽出、解決に向けた具体的なアクションを推進してきました。

2023年12月には、「TCFDコンソーシアム」にも参画。現在、TCFDの提言に即して以下の対策を行っており、今後、カーボンニュートラルに向けたアクションをさらに加速させ、持続可能な社会づくりの一助となることを目指しています。

TCFD提言は、企業に対し、事業に影響を及ぼす気候変動に関する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の開示を推奨しています。山下PMCでも、TCFDのフレームワークに基づいた分析および情報開示を行っています。

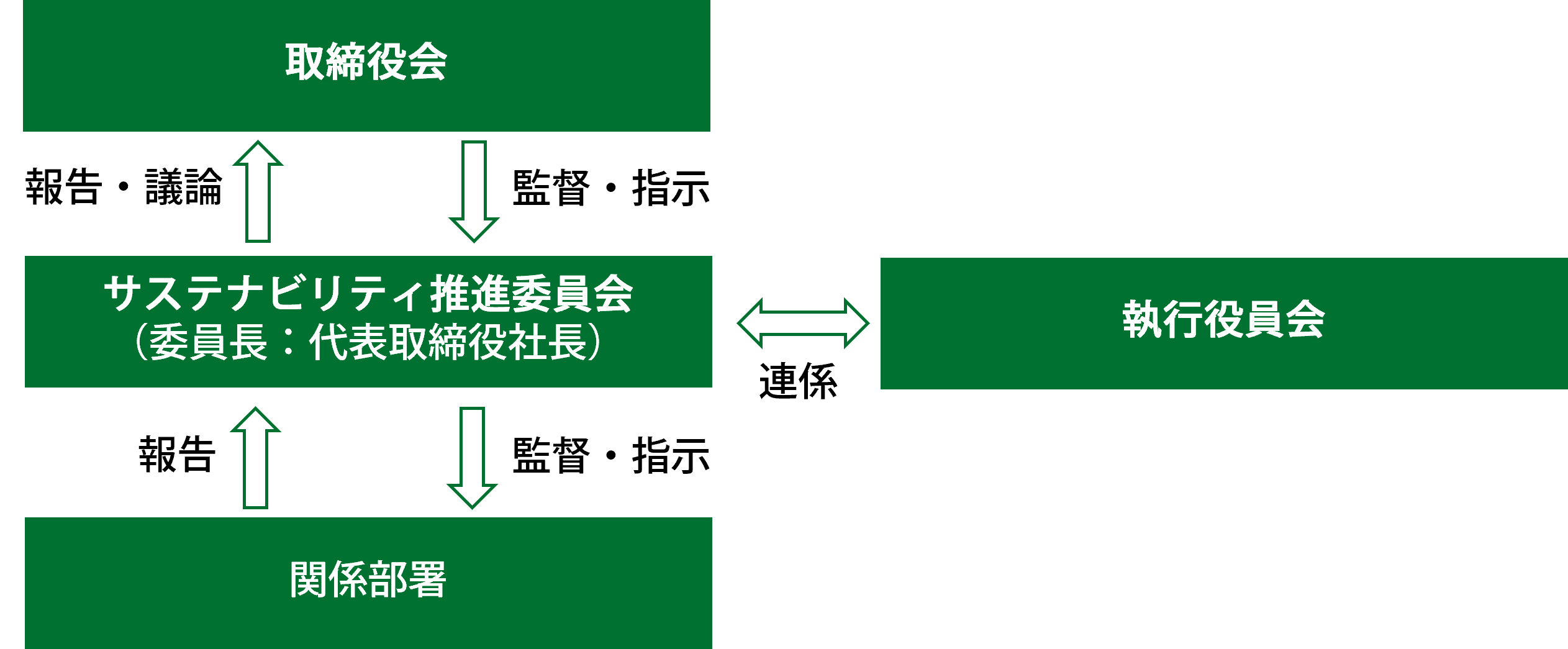

山下PMCは気候変動を重大な経営課題のひとつとして認識し、気候変動などサステナビリティ推進のための活動方針の策定や実施を行う「サステナビリティ推進委員会」を設置しています。

代表取締役社長を委員長とし、環境・運営推進本部を主としたメンバーで構成される本委員会は、管理部門、事業部門との強い連係により、全社の様々な活動を広げます。

原則として月1回(年12回)開催される委員会の中で審議・決定された内容は、年4回の頻度で取締役会に報告されます。重要課題や全社的に重要な方針などについては取締役会にて審議・決議され、決議事項はサステナビリティ推進委員会を通じて社内各部署と連係されます。

サステナビリティ推進体制図

将来世界において、気候変動に起因する事象が当社の事業活動にもたらす影響を特定するため、シナリオ分析を実施しています。

以下は、2024年5月時点に実施したシナリオ分析に基づく考察です。分析対象は当社の全事業を対象とし、パリ協定に基づき政策・技術・市場等が着実に脱炭素社会へと移行することを前提とした1.5℃シナリオ(2℃シナリオを併用)と、気候変動対策が現在の傾向の延長で拡大する前提の4℃シナリオでのシナリオ分析を行いました。

また、シナリオ分析には環境省が発行する「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ」(2023年3月発行)を参考にしています。

| 項目 | 1.5℃シナリオ | 4℃シナリオ |

|---|---|---|

| 主な参考シナリオ | IEA Net Zero Emissions by 2050 IEA Sustainable Development Scenario IPCC RCP 2.6 |

IEA Stated Policies Scenario IPCC RCP 8.5 |

| シナリオの世界観 | 世界平均気温が2100年において、産業革命期ごろと比較して約1.5℃未満上昇すると予測する。脱炭素化に向け、より野心的な政策規制や技術革新が進むと想定されている。 | 世界平均気温が2100年において、産業革命期ごろと比較して約4℃未満上昇すると予測する。異常気象の激甚化などの物理的な被害の拡大が想定されている。 |

対象範囲:全事業。 シナリオの時間軸:2050年。

シナリオ分析の結果、下記のリスク・機会が想定されました。将来の事業運営に影響を与える可能性があると分析した気候変動に関するリスクおよび機会と、それらに対処するための対応策の中から重要なものを記載しています。

主なリスクとして、4℃シナリオでは異常気象の激甚化による事務所の直接的な被災や社員の被災により、営業活動に支障をきたす可能性があると想定しています。また、1.5℃シナリオでは、再エネ政策などの政策規制により電力価格が高騰し、財務負担が増加することが想定されます。

一方、4℃シナリオで想定される異常気象災害の激甚化は当社のみならず、日本国内で大きなリスクともなり得ると予測されます。国土強靭化の観点からも風水災害に対するレジリエンス性の高い建設計画は、社会貢献性において非常に重要なプロセスとなることが考えられます。また、1.5℃シナリオにおいては脱炭素社会への移行に伴い、政府により省エネ政策等が強化され、ZEBなどの低炭素建物の需要の増加および既存建物の省エネリニューアル需要が増加することも想定されます。今回の分析を通して、いずれのシナリオにおいても建設と密接に関わる新たなニーズや社会貢献性が想定され、そうしたニーズに対応可能な事業戦略の検討が求められることを改めて認識しています。

| 項目 | 事業インパクト | 評価 | ||||

| 時間軸 | 事象 | 1.5℃ | 4℃ | |||

| 移行 | 政策・規制 | カーボンプライシング | 中期~長期 | カーボンプライシング導入により、財務負担が増加する。 | ||

| 省エネ政策 | 中期~長期 | 省エネ政策の普及に伴い、ZEB化の新築・改築におけるPM/CM業務の需要が増加し、売上が増加する。 | ||||

| 技術 | 再エネ・省エネ技術の普及 | 中期~長期 | 太陽光発電設備など再エネ技術の普及に伴い、事業規模、用途に適した技術を導入するためにPM/CM業務の需要が高まり、売り上げが増加する。 | |||

| 市場 | エネルギーコストの変化 | 中期~長期 | 1.5℃シナリオの場合、電力価格高騰し、水道光熱費が増加する。4℃シナリオの場合、原子力発電の再稼働などにより電力価格は下がる。 | |||

| 顧客行動変化 | 短期~長期 | ZEBや再エネ発電施設を取り入れた建物など、建設工程が複雑な低炭素建物の需要増に伴い高度かつ長期的な建設プロジェクトの増加に伴い、PM/CM業務の需要が高まり、売上が増加する。 | ||||

| 短期~長期 | CO2排出量削減を意識したサービス提案が出来ない場合、顧客のニーズに対応できず、競合他社に顧客が流出し、売上が減少する。 | |||||

| 物理 | 急性 | 異常気象の激甚化 | 中期~長期 | ・建設現場の直接的な被災や資材のサプライチェーンの寸断などが発生し、工期の長期化につながり、対応コストが増加する。 ・事業所の被災や社員へ影響等が営業停止が発生した場合、通常の営業活動に支障をきたし、売上が減少する。 |

||

| 中期~長期 | BCP対策の一環として災害へのレジリエンス性が高い建設の需要が高まり、国土強靭化という形で社会貢献につながる可能性がある。 | |||||

| 慢性 | 平均気温の上昇 | 中期~長期 | 事業所における空調設備の使用増加に伴い水道光熱費が増加する。 | |||

| 労働・施工条件悪化 | 中期~長期 | 労働環境の悪化による従業員(社員)の健康や安全の劣悪化や業務の生産性が低下する。 | ||||

|

影響度評価の定義 |

|

| 事業および財務に極めて大きな影響を及ぼすと想定される | |

| 事業および財務に大きな影響を及ぼすと想定される | |

| 事業および財務に影響を及ぼすと想定される | |

| 事業および財務に直接的な影響を及ぼさないと想定される | |

| 期間 | 短期:現在~3年 中期:3~5年 長期:10年~ |

| ※評価は調査パラメータに基づく定性的な判断による。 |

|

気候変動に関するリスクへの対応に加えて、気候変動によりもたらされる社会変化についても対応を進めています。

「YPMCゼロカーボンアシスト」など低炭素技術の活用を促進するサービスは、脱炭素社会に向けた需要の変化に対応できると考えています。施設の発注支援業務に関しては、建設時・運用時のGHG排出量を適切に評価する仕組みを構築し、脱炭素を目指す事業主に対する支援を行っています。また、一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)の「ZEBプランナー」として、受注案件に対しZEBが占める割合を50%以上とすることを目標としています。

異常気象の激甚化により事業所が被災した場合に、従業員がシェアオフィスの利用や在宅勤務を実施できる体制を整備しています。

今後はこれまでの取り組みを強化していくとともに、新たな取り組みを実施することによりどちらのシナリオに向かっても事業活動が継続できることを目指して、さらに強靭な経営体制の構築を図ってまいります。

当社は気候変動などサステナビリティに関する戦略・経営リスクについて、サステナビリティ推進委員会にて、各部署から情報を吸い上げ、検討・モニタリングを実施しています。

リスクの評価については、サステナビリティ推進委員会においてリスクの影響度をカテゴライズし、当社の財務状況に大きな影響を与える可能性のある重要リスクについては、影響度と発生確率を踏まえて一元管理し、最重要リスクについては執行役員会および取締役会でも状況変化の確認や対策の見直しを行うこととしています。

明確になったリスクの管理については、サステナビリティ推進委員会においてリスクの極小化と機会獲得に向けた戦略および施策の立案を行い、執行役員会および取締役会に報告された上で取り組まれ、その取り組み進捗についても監督されます。

なお、上記で識別された気候関連リスクは、執行役員会とサステナビリティ推進委員会が連携して管理することで、気候関連リスクとそれ以外のリスクそれぞれの評価内容を共有し、全社的なリスク管理プロセスに統合することとしています。

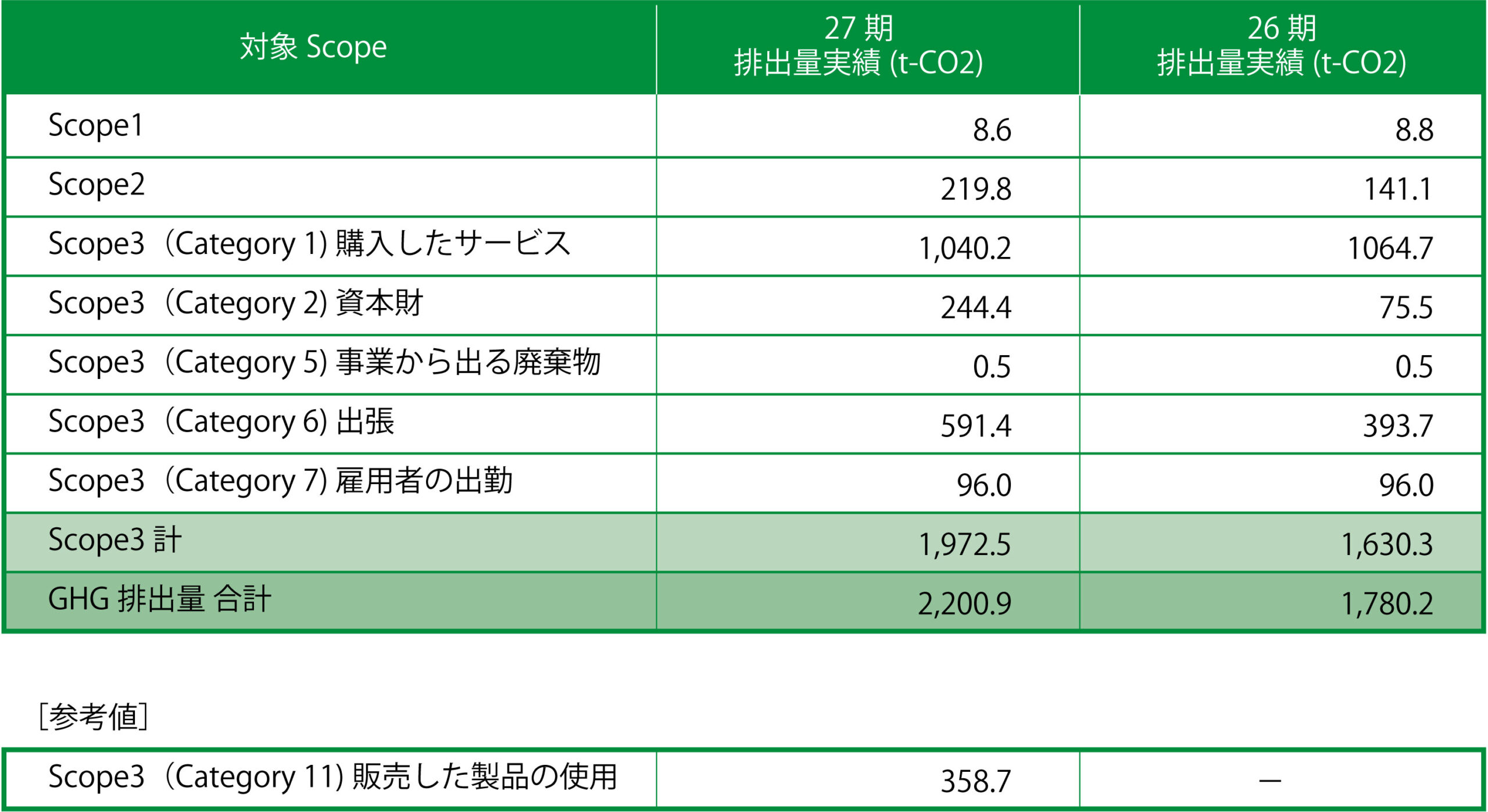

当社は、決算期毎にGHG排出量を算出し開示しています。情報開示元年である26期(2022年11月~2023年10月)および27期(2023年11月~2024年10月)のGHG排出量は以下の通りです。

2024年5月に事務所移転を行ったことにより、資産の変動があったことや、移転前後の重複した賃貸契約やエネルギー使用があったため、昨期と比較しGHG排出量が多くなっています。

GHG排出量削減方針は、2050年までにネットゼロ達成を目標とし、2025年4月から事業所全体の電力使用量の30%程度をグリーン電力に充当させるなど、確実にゼロカーボンに向けた取り組みを実施していきます。

※Scope1:社用車の燃料使用に伴う排出(直接排出)。 ※Scope2:購入した電力・熱の使用に伴う排出(電力会社等による間接排出)。 ※Scope3:サプライチェーンにおけるその他の間接排出。 ※算定範囲は、Scope1および2:山下PMC本社単体、Scope3:国内外の事務所を含む全社。 ※Scope3のその他Categoryについては未算定または当社事業とは関連性がないため非開示とする。※Scope3 Category11は、当社が携わった建設プロジェクトおいて、当期に着工もしくは確認申請を提出した建物の設計一次エネルギー消費量を用いて、建物の耐用年数50年(東京都主税局・減価償却耐用年数一覧のRC造の耐用年数)を乗じて、建物が生涯排出するCO2排出量を算出している。当社が製造販売した排出量ではないため、参考値とする。